Donnerstag, 28. Februar 2019

Individuell und singulär.

Eine Sache-selbst ist immer singulär und individuell. Sie ist nicht teilbar und nicht mit-teilbar. Man kann lediglich (auf) sie zeigen. Sie "symbolisiert" sich-selbst. Das gilt auch für Sach-Verhalte, sofern sie gedacht werden als bloß summative Koexistenz mehrer Sachen im Raum und in der Zeit. Sofern sie aber gedacht werden als ein Wirk- verhältnis, als eine Beziehung, die 'mehr' ist als eine Summe, so ist dies eine Bedeutung, die den Sachen zu-gedacht wird.

Das gilt freilich schon für die Annahme, dass "es" die Sache als Singulum "gibt". Denn diese Annahme ist bereits ein abstraktives Urteil. Im bloßen Merken kommt lediglich ein ungeschiedener Fluss von Sinneseindrücken vor. Das Herausheben eines Komplexes von Sinneseindrücken als diese Sache ist ein Auf-Merken: das Zuschreiben einer Bedeutung. Als solche lässt sie sich allerdings symbolisieren.

aus e. Notizbuch, 1992

Merke: Im Symbol sind keine Sachen dargestellt, sondern Bedeutungen.

28. 12. 17

Nota. - Die Qualitäten der Dinge sind eine Sache der sinnlichen Wahrnehmung. Ob sie sie 'hat' oder nicht, ist eine Erfahrungstatsache. Die Quali fizierung geschieht in der Anschauung; einer allerersten Reflexion, einer Wertung.

Meiner Begegnung mit dem Ding liegt die Qualität allerdings voraus, ist a priori, denn sie entstammt früheren Begegnngen mit anderen Dingen. Wenn ich sie dem neuen Ding zuschreibe, füge ich ihm eine Bestimmung zu.

Ob die Sache eine ist, nämlich eine im spezifischen Unterschied zu allen möglichen anderen Dingen, oder ob sie austauschbares Exemplar einer ganzen Klasse von Dingen ist, ist keine Erfahrungstatsache, sondern ein vorgän- giges Qualitäts urteil: das Urteil, dass sie mindestens eine Qualität aufweist, die allen andern nicht zukommt. Die Entscheidung, ob oder ob nicht, ist zwar Sache der unmittelbaren Anschauung; doch die Qualität selber habe ich in meinem Bewusstsein mitgebracht und sie der sinnlichen Begegnung hinzugefügt.

Wenn ich aus dem Strom der sinnlichen Reize, der tagtäglich über mich kommt, einen einzelnen Reiz - in der Wirklichkeit wohl meist ein Bündel - herausgreife und als dieses identifiziere, so liegt dem die Absicht, es als 'ein Ding' zu erkennen, voraus - und zu Grunde.

Mittwoch, 27. Februar 2019

Ist philosophieren Kunst?

Das ist reklamige Anbiederei. Wenn man eingangs keine Grenzen zieht, wird man hinterher keine finden. Dass Arno Böhler eingangs keine Definition gab, was er unter Kunst verstehen will, darf man ihm nachsehen, denn Begriffe sind nicht das Medium, in dem sie wirkt. Aber mit der Philosophie ist es was anderes. Die wollte Wissen- schaft sein, und zwar als erste Disziplin des Denkens überhaupt; und schon zu einer Zeit, da es die Kunst als einen selbständigen Lebensbereich noch gar nicht gab.

Wissensschaft sei Kunst, sagte der ungarische Musiker Sándor Végh, aber Kunst sei keine Wissenschaft. Wir haben also ein Problem.

Mit den Begriffen fangen wir besser nicht an. Die beruhen auf Prämissen, doch um die scheint es gerade zu gehen. Aber Kunst und Wisssenschaft und Philosophie sind zweifellos historische Gegebenheiten, und als solche müssen sie sich umschreiben lassen. Wissenschaft und Philosophie in specie und Kunst in specie haben sich im Westen ausgebildet. Hier haben sie sich als konkurrierende gesellschaftliche Instanzen etabliert, mitein- ander und gegeneinander.

Beschreibend lässt sich sagen: Was immer heute unter Kunst verstanden wird, hat mit Gestaltung nach ästhe- tischen Gesichtspunkten zu tun. Mehr oder weniger: Daneben mochten magische und kultische Zwecke eine Rolle spielen und die Verherrlichung der Macht, der ästhetische Anteil konnte auf bloße Verzierung schrump- fen. Was immer produziert wird - eine Form wird es haben, ob darauf abgesehen wurde oder nicht.

Es ist dem Verständnis dienlich, die Entwicklung der Kunst - bemerkenswert wieder, dass es eine eigene Ent- wicklungsgeschichte der Kunst nur im Westen gibt - zu beschreiben als den Prozess der Herauslösung der äs- thetischen Absicht aus ihrer Verstrickung mit anderen, sozusagen profanen Motiven. In der Entbindung des rein-Ästhetischen hätte die Kunst ihre Bestimmung erreicht und nichts in ihr weist noch über sie hinaus.

Was immer die Wissenschaftler in ihrem ahnenden Suchen und Probieren mit der Praxis der Künstler gemein haben mögen: Der Prüfstein für ihre Ergebnisse ist stets, ob sie dem Erkenntnisinteresse dienen. Sie haben einen Zweck, der über sie hinausreicht - die Ermächtigung des Menschen. Technische Verwertbarkeit natürlich. Aber auch die an sich selber zweckfreie Grundlagenforschung erweitert mit dem Blick auf die Welt seine Frei- heit in der Wahl seiner Lebenszwecke. Während die Kunst im besten Fall Fragen an das Leben stellen kann, schafft Wissenschaft - und insbesondere die Philosophie als ihr Inbegriff - Anhaltspunkte für Antworten.

*

Ein ganz anderes Thema ist, mit welchen Mitteln sie ihr Verfahren und ihre Ergebnisse darstellt. Nämlich ob ihr bevozugtes Medium der Begriff sei oder das Bild. Für die Kunst beantwortet sich die Frage von selbst. Sie be- steht in Bildern, und wo sie zusätzlich Begriffe bemüht, stellt sie die Kunst in den Dienst profaner Zwecke.

"Ich glaube, meine Stellung zur Philosophie dadurch zusammengefasst zu haben, indem ich sagte: Philosophie dürfe man eigentlich nur dichten", heißt es in Wittgensteins Vermischten Bemerkungen. Er meinte freilich, die Phi- losophie finge dort erst an, wo sein Tractatus endete; nämlich nachdem logisch-philosophisch festgestellt wurde, 'was der Fall ist'. "Meine Art des Philosophierens ist im Wesentlichen der Übergang von der Frage nach der Wahrheit zur Frage nach dem Sinn", steht am selben Ort.*

Recht besehen, kommt die Frage nach dem Sinn jedoch vor der Frage nach der Wahrheit. Nicht historisch, aber genetisch, denn durch sie ward die Frage nach dem Wahren erst aufgeworfen. Historisch war zuerst der Mythos da, als Einheit von Sinn und Wahrheit. Als der Mythos mit seinen unberechenbaren Göttern das Leben in den griechischen Poleis nicht mehr regulieren konnte, kam die Suche nach dem Wahren auf. Und zwar durch den Augenschein, dass der Mensch ein Teil des Kosmos ist und das, was für den Kosmos gilt, auch für die Men- schen darin zu gelten hat - der Götter unerachtet.

Dieser Gedanke fand seinen höchsten Ausdruck in den metaphysischen Systemen des siebzehnten und acht- zehnten Jahrhunderts. Seit Galileo, Descartes, Spinoza, Newton und Leibniz war Mathematik das Gesetz der Welt und Urtyp der Vernunft. Diesen Systemen verdanken wir die Emergenz der Wissenschaft als Paradigma des Wissens und als Wegweiser des Lebens. Die Frage nach der Wahrheit und die Frage nach dem Sinn fielen zusammen, denn sie fanden dieselbe Antwort.

Doch dann kam die Kritik, und die ist es, wodurch Philosophie wissenschaftlich wurde. Was ihrer Prüfung nicht standhält, wird verworfen.

Wahrheit ist überhaupt nur eine Fiktion um des Sinnes willen. Um nämlich den Sinn nicht bei sich selbst, son- dern in der Welt lokalisieren zu können: "an sich". Doch dies ist das Ergebnis der Kritik: Wahr ist etwas nur in Hinblick auf einen Zweck, der unbedingt gilt, der selber kein Maß außer sich hat, aus dem nichts über ihn hin- weg weist. Und er hat keine Merkmale, durch die er mit Anderem vergleichbar wäre. Durch ihn wird Anderes vergleichbar. Er ist wie das Ästhetische; er ist das Ästhetische.

*

Befremdlich bleibt die gewissermaßen technische Verwandtschaft von Wissenschaft und Kunst. Sie sind beide nicht Konstruktion aus vorfindlichen Elementen, sondern Entwurf ins Blaue. Ja, auch die Wissenschaft! Aus der Erfahrung selbst folgt gar nichts. Sie kann lediglich eine Vermutung bestätigen oder widerlegen. Die Ver- mutung muss der Forscher schon selber haben. Allerdings muss eine so gewonnene Erkenntnis den Blick auf weitere Erkenntnisse öffnen: über sich hinausweisen; sonst ist sie wissenschaftlich überflüssig. Aber das ist bei der Kunst anders. Sie rechtfertigt sich durch bloße Anschauung, oder eben nicht. Dass es über sich hinausweist, macht ein Kunstwerk eher lächerlich - und macht es zu Kitsch.

Übrig bleibt die Frage nach Begriffen und Bildern. Historisch betrachtet, kann man sich's leicht machen: All unsere Begriffe waren selber irgendwann mal Bilder, sie machten sich durch häufigen Gebrauch selbstver- ständlich und sahen aus, als ob es sie schon immer gegeben habe. Gar, als ob sie das wahre Geheimnis hinter den (lediglich erscheinenden) Bildern wären. Und hier kippt das Verhältnis auf einmal um. Nämlich braucht die Philosophie, um - als Kritik - Wissenschaft zu werden, nichts so dringlich wie den kristallklaren Begriff.

Aber woher sollte sie ihn bekommen? Das Universum der überkommenen Begriffe wollte sie doch gerade überprüfen; da musste sie wohl kritisch hinter sie zurückgreifen! Was aber liegt den Begriffen, durch die wir uns im alltäglichen Verkehr verständigen, zu Grunde? Es sind die Vorstellungen eines jeden Einzelnen, denen sie mehr oder weniger entsprechen. Ob mehr, ob weniger, das ist eine Frage des Gebrauchs; "die Bedeutung der Wörter ist ihre Verwendung im Sprachspiel". Aber worum kreist die Verwendung? Um das, was gemeint ist, und das sind Vorstellungen.

Die jeweilige Verwendung der Begriffe betrifft ihre Genauigkeit. Genau sind Vorstellungen nie, denn sie 'zeigen sich' als Bilder, und die bedürfen der Deutung. Aber man darf sie nach ihrer Berechtigung fragen: nach den Vor- stellungen, auf denen sie... nein, nicht beruhen, sondern aufbauen. So dass gerade in dem Abschnitt der Philoso- phie, wo allein sie wissenschaftlich ist, sich die Begriffe vor den Bildern rechtfertigen müssen.

*) L. W., Vermischte Bemerkungen, Ffm. 1994, SS. 21, 58.

JE

Nota. Das obige Foto gehört mir nicht, ich habe es im Internet gefunden. Wenn Sie der Eigentümer sind und seine Verwendung an dieser Stelle nicht wünschen, bitte ich um Nachricht auf diesem Blog.

Dienstag, 26. Februar 2019

Hysteron proteron, oder Die ursprüngliche Synthesis.

Der Grund der Unmöglichkeit, das Selbstbewusstsein zu erklären, ohne es immer als schon vorhanden voraus- zusetzen, lag darin, dass, um seine Wirksamkeit setzen zu können, das Subjekt des Selbstbewusstseins immer schon vorher ein Objekt, bloß als solches, gesetzt haben musste: und wir sonach immer aus dem Momente, in welchem wir den Faden anknüpfen wollten, zu einem vorigen getrieben wurden, wo er schon angeknüpft sein musste.

Dieser Grund muss gehoben werden. Er ist aber nur so zu heben, dass angenommen werde, die Wirksamkeit des Subjektes sei mit dem Objekte in einem Moment synthetisch vereinigt: Die Wirksamkeit des Subjekts sei selbst das wahrgenommene und begriffene Objekt, das Objekt sei kein anderes, als diese Wirksamkeit des Subjekts, und so seien beide dasselbe.

Nur von einer solchen Synthesis würden wir nicht weiter zu einer vorhergehenden getrieben; sie allein enthielte alles, was das Selbstbewusstsein bedingt, in sich, und gäbe einen Punkt, an welchen der Faden des Selbstbewusst- seins sich anknüpfen ließe. Nur unter dieser Bedingung ist das Selbstbewusstsein möglich. ...

Es ist die Frage nur, was denn die aufgestellte Synthesis bedeuten möge, was sich darunter verstehen lasse, und wie das in ihr Geforderte möglich sein werde. Wir haben sonach von jetzt an das Gefundene nur noch zu ana- lysieren.

Es scheint, dass die vorgenommene Synthesis statt der Unbegreiflichkeit, die sie heben wollte, uns einen voll- kommenen Widerspruch zumutet.

______________________________________________

J. G. Fichte, Grundlage des Naturrechts..., SW III, S. 31f.

Nota I. - Aber freilich ist nicht der Akt der Selbstbewusstwerdung selber eine Synthesis von zwei vorher Ge- trennten. Er ist ein Akt. Doch als solcher kommt er im Bewusstsein nicht vor. Im Bewusstsein kommt sein Er- gebnis vor: die Entgegensetzung von Ich und Nicht-Ich. In der Vorstellung müssen wir sie nachträglich 'synthe- tisieren': und so kommt uns das Zweite als das Erste vor. Von nichts anderm als von Vorstellungen aber handelt die Transzendentalphilosophie. Die Vorstellung stellt sich sich selber vor. Da steht alles auf dem Kopf.

15. 10. 17

Nota II. - Das Ich findet sich, sobald es sich setzt, vor als sich-selbst voraus gesetzt: Das ist dieselbe Denkfigur, rückwärts betrachtet. - Die Philosophie hat nur mit dem zu tun, was in unserer Vorstellung vorkommt. Das Setzen meiner kommt in meiner Voratellung nicht vor und kann darin nicht vorkommen, weil mein Vorstellen nicht begonnen hat, bevor ich 'mich gesetzt' habe. Sobald ich mit dem Vorstellen beginnen kann, bin ich schon einer der beiden 'Getrennten'. Und doch muss ich mir vorstellen, dass ich schon 'da' war, bevor ich mich gesetzt habe, denn wer anders könnte mich sonst gesetzt haben? Und gesetzt bin ich, so finde ich mich vor.

Indes, was 'mich gesetzt' hat, war nicht 'ich', sondern der Akt des Setzens selbst. Subjekt und Objekt fallen erst auseinander, wenn der Satz gesagt ist. Das ursprünglich Reale der Wissenschaftslehre sind nicht Seiende, sondern Handlungen im Moment ihres Geschehens. Ich habe es darum gelegentlich riskiert, sie eine aktualistische Funda- mentalontologie zu nennen.

JE

Montag, 25. Februar 2019

Reale und ideale Tätigkeit.

Das Wollen - Streben, Trieb, Einbildungskraft - ist ursprünglich eines und dasselbe. Das Quantum Energie, das im Fühlen am Objekt hängenbleibt, werden wir ipso facto als reale Tätigkeit bezeichnen, den überschießenden freien Teil nennen wir die ideale. (Wenn sie sich reflektierend selber dem Gefühl zuwendet, geschieht dies aus Freiheit.)

- Die Wissenschaftslehre schaut dem gemeinen Bewusstsein zu und beschreibt, wie es tatsächlich verfährt; allerdings nicht in Zeit und Raum, sondern in einem idealen Modell, wo alles zugleich geschieht, wenn auch Eines als genetisch bedingt durch das Andere. Es ist daher ganz in der Ordnung, wenn uns die eine oder andere Etappe in dieser Darstellung aus unserer eigenen Erfahrung bekannt vorkommt - sobald wir nämlich Raum und Zeit wieder hinzudenken.

An dieser Stelle erinnern wir uns an das, was Schiller den "ästhetischen Zustand" nannte: Im ästhetischen Zu- stand sei der Mensch "gleich Null". Die ästhetischen Qualitäten, die wir wahrnehmen, sind unmittelbar im 'Ge- fühl' - soweit die 'reale' Tätigkeit, die sich hier 'begrenzt' vorkommt. Hinzu tritt die 'ideale' Tätigkeit, die das Ge- fühl anschaut; doch an der Stelle hält sie inne - aus Freiheit: Die ideale Tätigkeit hält sich selbst zurück, mit ande- ren Worten: Der ästhetische Zustand tritt nur ein, wenn er beabsichtigt wird.

Doch im Normalfall unserer täglichen Geschäfte fährt die ideale Tätigkeit fort.

31. 7. 17

'Fährt die ideale Tätigkeit fort'... Denn ideale Tätigkeit heißt nichts anderes als Reflexion. Reflexion ist die zur Sachebene der Wahrnehmung hinzutretende Meta-Ebene, auch "zweite semantische Ebene" genannt - die ih- rerseit endlos vervielfacht werden kann, doch in Hinblick auf die ihr 'zu Grunde' liegende Gegenstandsebene stets die zweite bleiben wird.

Und auch so: Wird auf die zweite Ebene reflektiert, so wird sie eo ipso ihrerseits zur 'ersten', zur Gegenstands- ebene, und gegenüber der nun nächsthöheren Ebene vertritt sie immer noch die Spur des ursprünglichen realen Gegenstands, dem sie ja näher steht, gegenüber einer idealen Reflexion. Die ideale Tätigkeit ist frei, indem sie un- endlich ist: Sie kann immer noch einen nächsten Schritt tun...

Sonntag, 24. Februar 2019

Gegenstandsebene und Beziehungsebene.

Caravaggio, Narziss

Caravaggio, NarzissWas Fichte als reale Tätigkeit und ideale Tätigkeit unterscheidet, ist nichts anderes, als was im heutigen Sprach- gebrauch als Objektebene und Meta-Ebene oder Beziehungsebene unterschieden wird.

Bedenke: Fichtes Wissenschaftslehre handelt nicht von der Welt, sondern von unseren Vorstellungen von der Welt. Unsere Vorstellung kommt daher in der Wissenschaftslehre zweimal vor; einmal als sie selbst und ein an- dermal als die Vorstellung von sich selbst.

Unter Tätigkeit versteht er schlechterdings das Übergehen vom Bestimmbaren zur Bestimmung; und zwar gleich- viel, ob es sich um eine bloß vorstellende oder um eine gegenständlich-produktive Tätigkeit handelt. Wobei eine Tätigkeit, die real ist, immer auch vorgestellt wird. (Umgekehrt ist es nicht so.)

Samstag, 23. Februar 2019

Ganz und auf einmal.

"Wenn wir zu unserer Hauptaufgabe zurückkehren, so werden wir sehen, dass noch nichts gewonnen ist":* Das hören wir immer wiedermal in seinem Vortrag. Es bedeutet nur, dass das Entwerfen des Gesamtmodells des vernünftigen Bewusstseins nicht Stück für Stück, durch schrittweises Aufhäufen positiv bestimmter Bausteine geschieht, sondern dass spekulativ die Bedingungen aufgesucht werden, unter denen ein Gesamtmodell mög- lich würde; und eine jede gilt nicht für sich, sondern nur unter der Prämisse, dass das Gesamtmodell wirklich zu- stande kommt; also hypothetisch, bedingt, "problematisch".

Sollte am Ende das Gesamtmodell doch nicht gelingen, war alles vergeblich und entfällt. Das heißt: Gültig wird es erst zum Schluss, aber dann 'ganz und auf einmal'. Nicht die Einzelnen begründen das Ganze, sondern das Ganze rechtfertigt die Einzelnen; damit sie es begründen können.

Ob etwas aber ein Ganzes ist (d. h. sein soll) oder nur ein Teil, ist Sache der Reflexion - nämlich ihrer ersten und einfachsten Form, der Anschauung.

*) Fichte, WL nova methodo, S. 161

21. 7. 17

Faktisch, "historisch" geht sie sinnliche Erfahrung aller begreifenden Erkenntnis voraus und ahnt nur unbe- stimmt einen geistigen Horizont, 'vor dem' sie gilt. Die Erfahrungen sammeln sich an, der Horizont weitet sich - und es wird heller, indem zusehends versucht wird, den Horizont selber zu bestimmen. Vor dem bestimmten Horizont werden die Erfahrungen nicht allein deutlicher, sondern, indem sie sich in stets mannigfaltigere Ver- hältnisse zu einander setzen lassen, auch reicher.

Den Horizont weiten, bestimmen und erhellen - das könnte man die Arbeit der Philosophie nennen. Und natürlich ist jeder Horizont, wann und von wem immer er gezogen wird, problematisch, weil er projektiv ist.

Nota. Das obige Bild gehört mir nicht, ich habe es im Internet gefunden. Wenn Sie der Eigentümer sind und seine Verwendung an dieser Stelle nicht wünschen, bitte ich um Nachricht auf diesem Blog.

Freitag, 22. Februar 2019

Erkennen ist projektiv.

Erkennen heißt, etwas Unbekanntes zu einem als bekannt Vorausgesetzen in ein logisches Verhältnis setzen. Das erste empirisch Unbekannten - die ganze Welt - kann dabei nur zu einem logisch als bekannt Behaupteten in ein Verhältnis gesetzt werden. Ein Absolutes kann dies logisch Vorausgesetzte nicht sein, denn wäre von ihm etwas bekannt, wäre es nicht absolut.

*

Tatsächlich (historisch) ist das Erkennen freilich von der Erfahrung ausgegangen und nicht von logischer Speku- lation. Von der Erfahrung, was man aus dem vorgefundenen Unbekannten machen kann. Das Machen als Bestim- mungsgrund des Was war der Erfahrung vorausgesetzt, nicht als Begriff, sondern pragmatisch im Machen selbst. Erfahrung ist nichts anderes als Wissen von Machbarkeiten. Genauer gesagt, von den Widerständen, die die Din- ge meinem Machenwollen entgegensetzen - so, als wollten sie selber etwas anderes machen. Die erste Bewusst- seinsform der Menschen, von der wir Zeugnisse haben, ist der Animismus, die Vorstellung von der Welt als ein Zusammenwirken wollender Wesen.

Die Geschichte des Geistes ist die Geschichte der Einsicht in den projektiven Charakter dieser Vorstellung.

11. 12. 17

Sofern das Denken projektiv ist, ist es auch problematisch. Es müsste faktisch immer so lauten: So und so ist es - unter der Bedingung, dass meine allererste Erkenntnis richtig war. - Und solange nichts geschieht, was die erste Erkenntis widerlegt, gilt die Bedingung als gegeben. Ob sie aber eben jetzt noch gilt, ist jedes Mal neu zu erpro- ben.

Nota. Das obige Bild gehört mir nicht, ich habe es im Internet gefunden. Wenn Sie der Eigentümer sind und seine Verwendung an dieser Stelle nicht wünschen, bitte ich um Nachricht auf diesem Blog.

Donnerstag, 21. Februar 2019

Die Erkennbarkeit der Welt.

Wenn in dem beständigen Flusse aller Dinge nichts Festes, Ewiges beharrte, würde die Erkennbarkeit der Welt aufhören und Alles in Verwirrung stürzen.

________________________________________________________________________________

Gottlob Frege, Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl.

Breslau 1884, Vorwort, S. VII

Nota. - Richtig musste es heißen: Damit die Welt erkennbar wird und nicht Alles in Verwirrung bleibt, müssen wir ihr etwas Festes, Ewiges, Beharrendes voraussetzen.

Dass die Welt erkennbar sei, ist eine dogmatische Voraussetzung. Kritisch lässt sich nicht einmal darlegen, was 'erkennen' bedeuten soll. Die Erkennbarkeit kann richtiger Weise nur problematisch angenommen werden; prag- matisch: indem man etwas versucht und zusieht, was sich damit anfangen lässt. Und zum Beispiel stellt man fest: Ich muss voraussetzen, dass der Welt etwas Festes, Ewiges zu Grunde liegt, wenn ich in ihr etwas 'verstehen' will.

Der Beweis: Die gegenteilige Annahme hat Heraklit womöglich zu einer heroisch-nihilistischen Lebenshaltung verholfen; aber nicht zu praktikablen Erkenntnissen. Die (wiederum umgekehrte) Prämisse der Eleaten hat auch zu keinen brauchbaren Erkenntnissen geführt. Aber auf die konnte Platon zurückkommen, und so ent- stand allmählich Wissenschaft.

30. 9. 15

PS. Erkennen heißt, etwas Unbekanntes zu einem als bekannt Vorausgesetzen in ein logisches Verhältnis setzen. Das erste empirisch Unbekannte - das ist die ganze Welt - kann dabei nur zu einem logisch als bekannt Behaup- teten in ein Verhältnis gesetzt werden. Ein Absolutes kann dies logisch Vorausgesetzte nicht sein, denn wäre von ihm etwas bekannt, wäre es nicht absolut; und wenn von ihm nichts bekannt ist, kann ich zu ihm nichts in ein Verhältnis setzen..

JE

2. 12. 17.

Wer fragt, ob die Welt erkennbar ist, muss die Absicht, die Welt zu erkennen, für möglich halten. Also hat er sich unter erkennen etwas vorgestellt. Zumindest dies: dass erkennen eine Absicht voraussetzt. Fragt er, ob die Welt er- kennbar ist, muss er - zumindest problematisch - die Absicht der Erkenntnis mitbringen. Er muss meinen: Ich will die Welt erkennen - unter der Bedingung, dass Erkenntnis möglich ist. Die Bedingung, erkennen zu wollen, bringe ich selber mit.

So ist es immer gewesen. Die Leute haben immer erkennen wollen und haben es immer versucht. Oft haben sie etwas gefunden, und oft auch nicht. Viele waren enttäuscht und sagten: Sind alles nur Trugbilder; ist Erkenntnis überhaupt möglich? Und fingen von vorne an.

Mittwoch, 20. Februar 2019

Das problematisch-pragmatische System.

Es ist gleich tödlich für den Geist, ein System zu haben, und keins zu haben. Er wird sich also wohl

entschließen müssen, beides zu verbinden.

_________________________________________________

Friedrich Schlegel, Athenaeums-Fragmente N° 53

Nota. - Die Athenaeums-Fragmente stammem aus der Zeit, als das Ehepaar Schlegel mit Fichte unter einem Dach wohnte. Dieses hier kommentiert offenbar die Wissenschaftslehre: Sie ist ein System und ist doch keins. Genauer gesagt, sie ist ein probematisches System; nämlich eins, das nur unter einer Bedingung möglich ist. Und sie ist ein pragmatisches System, nämlich eines, dessen Bedingung man sich selber setzen muss.

JE

Dienstag, 19. Februar 2019

Wie ich mich nennen könnte.

R. Burri

R. BurriWer im philosophischen Feld eine Auffassung vertritt, wird gefragt, in welche Kategorie er sie einordnen will. Es gibt -ismen wie Sand am Meer, einer wird auch für ihn sich finden. Äußerstenfalls fügt er ein Beiwort an, um die Differentia specifica anzuzeigen.

Bevor ich verkünden kann, zu welchem Ergebnis ich gekommen bin, muss ich darlegen, wie ich verfahren bin. Da muss ich sagen: Mein Verfahren ist problematisch-pragmatisch; doch ohne Erläuterung klingt das wie Larifari.

Hier die Erläuterung:

Problematisch ist eine Bestimmung, die unter einer Bedingung gilt. Kategorisch wird sie erst, sobald die Bedingung gegeben ist.

Wahrheit ist eine Bestimmung, die unter der Bedingung gegeben ist, dass sie ohne Bedingung gilt.

Das ist eine Bedingung, die nicht gegeben sein kann, sondern, wenn überhaupt, gegeben werden müsste, in einem normativen Akt: So soll es sein. Es ist daher eine pragmatische Bedingung, sie muss erst gemacht werden.

Wer sie behauptet, riskiert, dass er sich rechtfertigen soll.

Und natürlich bin ich 'so verfahren' nur, wenn ich es rückwärts betrachte: Es ist das Verfahren, das nach Abzug der Irrungen übriggeblieben ist. Es hat sich gefunden.

Montag, 18. Februar 2019

Philosophie für Naturwissenschaftler: Die Krise der Pythagoreer.

spektrum

spektrumaus spektrum.de, 17. Februar 2019

Die Vorsokratiker: Die Krise der Pythagoreer

Von Josef Honerkamp

Hier zeigte sich auch schon, wie soziale Trennungen entstehen: Für die Akusmatiker (ἄκουσμα = Akousma = auditive Wahrnehmung) waren die Mathematiker gar keine richtigen Pythagoreer. Andererseits verstanden sich die Mathematiker als eine Art „höherer“ Pythagoreer. Franz Schupp erwähnt in diesem Zusammenhang, dass es später bei den Gnostikern und frühen Christen auch eine ähnliche Unterscheidung gegeben habe: Es gab „Pistiker“, die einfachen Gläubigen, und „Gnostiker“, die eine höhere Einsicht haben oder solches nur behaupten (Schupp, 2003a, p. 67). In unserer Zeit sind es in den Religionen das „einfache Volk“ und auf der anderen Seite die Gruppe der Priester und Theologen.

Der Vergleich passt aber nicht in allen Aspekten. Man könnte es nämlich nicht unvernünftig nennen, wenn Pistiker oder Gläubige die Lehren der Gnostiker in Zweifel ziehen würden oder ganz vom Glauben abfielen. Sie wenden sich dann ja nur von den Setzungen bestimmter Autoritäten ab. Unvernünftig, also gegen die Vernunft handelnd, wäre es aber, wenn Akusmatiker mathematische Beweise grundsätzlich nicht anerkennen würden. Sie könnten sich höchstens so weit unterrichten lassen, dass sie fähig werden, die Beweise auf ihre Richtigkeit überprüfen zu können.

Beide Denkweisen, die dem Mythos wie die dem Logos nahestehende, gab es also in der Gemeinschaft und natürlich auch in einzelnen Köpfen. Und für spätere Zwecke ist es ratsam beim Mythos noch eine Unterscheidung zu treffen, nämlich in eine „rein philosophische“ Richtung, die eine Ähnlichkeit zwischen Strukturen der Natur und der Struktur mathematischer Begriffe, also zwischen den „Prinzipien des Mathematischen und die Prinzipien der seienden Dinge“ sahen, und in eine stark religiöse Richtung, die dieses Weltbild so weit interpretierte, dass man daraus strenge Regeln für das Leben und Zusammenleben folgern zu können glaubte. Zu dieser religiösen Richtung will ich auch die Seelenlehre zählen, die Zuordnung der Zahlen zu irgendwelchen Tugenden wie auch all die Vorschriften für das Leben, die man z.B. in der Liste von „Akusmata“ von Iamblichos findet (Mansfeld & Primavesi, 2011, pp. 193, Nr.102).

Was ich von der Seelenlehre gesagt habe, soll natürlich allgemein von der religiösen Richtung des pythagoreischen Denkens gelten. Dieses soll hier keine Rolle spielen.

Die Prinzipien des Mathematischen und die Prinzipien der seienden Dinge

Wenn man sich einen Überblick über die Mathematik der frühen Griechen verschaffen will, dann muss man sich die Mühe machen, die „Elemente“ des Euklid von Alexandria zu studieren. Euklid muss dieses Lehrbuch in den Jahren um -300 geschrieben haben, und nach Proklos Diadochos (412 bis 485) hat er dabei „vieles aus Eudoxos verwendet, vieles von Theaitetos Behandelte zum Abschluss gebracht, und was von Früheren nur oberflächlich dargestellt war, durch unanfechtbare Beweise gestützt“. Ob das gerecht geurteilt ist, wissen wir nicht.

Auf jeden Fall müssen wir feststellen, dass unter den Mathematikern, die später in irgendwelchen Listen frühgriechischer Mathematiker auftauchen, nicht allzu viele Pythagoreer gewesen sind. Aus den pythagoreischen Gemeinschaften bzw. Bünden sind uns aber auf jeden Fall zwei Gruppen bekannt, deren Führer Philolaos (-470 bis -399) und Architas von Tarent (-428 bis -347) berühmte Mathematiker waren, und deren mathematische Ergebnisse heute noch bemerkenswert sind.

Von Philolaos wissen wir über den Sammler antiker philosophischer Schriften Stobaios (5. Jhdt.), welches Weltbild die Pythagoreer aus ihren mathematischen Studien abgeleitet haben. In einem der Fragmente, die uns von ihm überliefert sind, heißt es:

„Und es ist wahrhaft alles, was man erkennen kann, Zahl, denn es ist nicht möglich, irgendetwas zu verstehen oder zu erkennen ohne diese“ (Mansfeld & Primavesi, 2011, pp. S. 147, Nr.28).

Der Begriff der Zahl ist danach also die Grundlage einer jeden Erkenntnis. Wenn man etwas erkennen will, muss es quantitativ formulierbar sein. Und in der quantitativ formulierbareren Erkenntnis entdeckt man die Ordnung und die Harmonie der Welt. In einem anderen Fragment heißt es:

„Es wäre jedoch ausgeschlossen, dass eines von den Seienden und von uns Menschen erkannten Dingen entstanden wäre, wenn es nicht auch schon das Wesen der Dinge gäbe, aus dem die Welt zusammengesetzt ist: Das Wesen der Begrenzenden und Unbegrenzten. Da aber diese Prinzipien […] nicht gleich sind, [..] muss es notwendig durch eine derartige Harmonie zusammengeschlossen sein, wenn es in der Weltordnung enthalten sein will.“ (Mansfeld & Primavesi, 2011, pp. 145, 27).

Mit dem Begriff der Zahl kommt auch das Unbegrenzte in den Blick. Aus der Tatsache, dass es die seienden Dinge gibt, muss man also folgern, dass dieses Unbegrenzte in Harmonie mit dem Begrenzten existiert. Es liegt nahe, dass es insbesondere die Entdeckung der rationalen Frequenzverhältnisse bei den Saiten z.B. des Tetrachords war, die hier die Verbindung von Zahlen mit einer Harmonie nahelegte. (Aristoteles, kein Datum) sagt dazu:

„Da sie nun auch darauf aufmerksam wurden, dass die Verhältnisse und Gesetze der musikalischen Harmonie sich in Zahlen darstellen lassen, und da auch alle anderen Erscheinungen eine natürliche Verwandtschaft mit den Zahlen zeigten, die Zahlen aber das erste in der gesamten Natur sind, so kamen sie zu der Vorstellung, die Elemente der Zahlen seien die Elemente alles Seienden und das gesamte Weltall sei eine Harmonie und eine Zahl.“

Wenn man einmal einen solchen Gedanken gefasst hat, sieht man in der Geometrie auch die Schönheit der regelmäßigen Polyeder durch die Beziehungen zwischen den dort vorliegenden Zahlen verursacht.

Die Pythagoreer gingen allerdings noch weiter. Aristoteles spottet darüber: „Was sich nur irgendwie an Übereinstimmungen zwischen den Zahlen und Harmonien einerseits und den Prozessen und Teilen des Himmelsgewölbes und dem gesamten Weltenbau andererseits auftreiben ließ, das sammelten sie und suchten einen Zusammenhang herzustellen; wo ihnen aber die Möglichkeit dazu entging, da scheuten sie sich auch nicht vor künstlichen Annahmen, um nur ihr systematisches Verfahren als streng einheitlich durchgeführt erscheinen zu lassen.“

Dazu führte er ein Beispiel an:

„Da sie die Zehn für die vollkommene Zahl halten und der Meinung sind, sie befasse die gesamte Natur der Zahlen in sich, so stellen sie die Behauptung auf, auch die Körper, die sich am Himmel umdrehen, seien zehn an der Zahl, und da uns nur neun in wirklicher Erfahrung bekannt sind, so erfinden sie sich einen zehnten in Gestalt der Gegenerde.“

Die Gegenerde hatte Philolaos erfunden. Man hatte auch ein Argument dafür parat, dass man diese nie sehen konnte: Sie sollte von der Erde aus gesehen immer genau hinter der Sonne stehen.

Man erinnert sich unwillkürlich an manche Hypothesen der Physik, z.B. an die Annahme Wolfgang Paulis, dass es ein bestimmtes Teilchen geben müsse, das bei dem Zerfall eines Neutrons eine bestimmte Energie mit sich führt, so dass die Erhaltung der Energie auch hier bestätigt werden konnte. Der Unterschied ist aber ganz wesentlich: Zu Zeiten Paulis war die Hypothese ein Auftrag zur Nachprüfung, bei Philolaos war eine Überprüfung nicht denkbar. Es war also reine Metaphysik.

Die Krise: Inkommensurable Größen statt Zahlen

Aber nicht von diesen und anderen nicht überprüfbaren Aussagen drohte den Pythagoreer Unheil mit ihrer Philosophie. Dieses kam mit einer Entdeckung, die im Kern ihre Philosophie erschütterte. Um das zu verstehen, muss man ein wenig ausholen:

Die Pythagoreer kannten die natürlichen Zahlen {1,2,3,…} und die positiven rationalen Zahlen, also Verhältnisse von natürlichen Zahlen wie 3/4 oder 2/5. Da diese Zahlen die Beschaffenheit der Welt wiederspiegeln sollten, mussten auch alle Dinge ein Maß besitzen, das sich durch diese Zahlen ausdrücken lässt. Die Länge einer Strecke z.B. musste sich durch ein Vielfaches einer Einheitslänge ausdrücken lassen und für zwei Strecken musste es immer eine gemeinsame Einheitslänge geben. In Zahlen ausgedrückt: Es musste einen gemeinsamen Teiler g für zwei Zahlen geben, so dass die beiden Zahlen m und n als ganzzahliges Vielfaches von g darstellbar ist. Der größte dieser Teiler heißt dann sinnigerweise „größter gemeinsamer Teiler“ (GGT). Man denke an die Schulzeit. Für die Pythagoreer mussten also alle Strecken in diesem Sinne „kommensurabel“ sein, ja, alle Dinge der Welt mussten kommensurabel sein, also ein gemeinsames Maß haben. Denn die Zahlen regieren die Beschaffenheit der Welt.

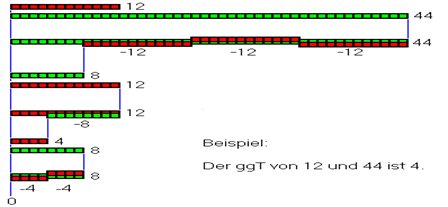

Die antiken Griechen hatten sogar einen Algorithmus gefunden, mit dem sie leicht den größten gemeinsamen Teiler zweier natürlichen Zahlen ausrechnen konnten. In Abb. 1 wird dieser demonstriert:

Dieses Verfahren wird als „Wechselwegnahme“ bezeichnet und findet sich in Euklids „Elementen“; aber schon die Pythagoreer sollen diesen Algorithmus gekannt haben.

Nun kannten die Griechen aber auch, und die Pythagoreer schon gar, den so genannten Satz des Pythagoras. In einem Quadrat der Seitenlänge 1 hat die Diagonale eine Länge, deren Quadrat nach diesem Satz gleich 12 + 12 = 2 ist. Sie kannten aber keine Zahl, deren Quadrat gleich 2 ist. Seitenlänge und Diagonale können also nicht kommensurabel sein.

Wenn jemand noch an irgendeinen Ausweg sucht, kann man ihn mit einem strengen Beweis überzeugen:

Nennen wir die Größe, deren Quadrat gleich 2 ist, schon einmal , so wie wir es heute tun, und stellen die Behauptung auf, dass sich diese Größe als Zahl im Sinne der antiken Griechen, also als ein Verhältnis von natürlichen Zahlen darstellen lässt. Dann gilt also

\sqrt(2) = mDie Zahlen m und n kann man ohne Beschränkung der Allgemeinheit

so wählen, dass die Aussage

Die Zahlen m und n kann man ohne Beschränkung der Allgemeinheit

so wählen, dass die AussageA:= „m und n sind teilerfremd“

wahr ist. Quadrieren der Gleichung ergibt

2 = m2/n2, also auch m2 = 2·n2

Darauf folgt, dass m eine gerade Zahl ist, dass man also m = 2·k schreiben kann, somit auch m2 = 4·k2 ist. Damit gilt mit Hilfe der vorherigen Gleichung auch 4·k2 = 2·n2, also n2 = 2·k2, was nun schließlich heißt, dass n wie n2 durch 2 teilbar ist. Also: m und auch n sind durch 2 teilbar.

Insgesamt kommen wir so zum Schluss, dass m und n nicht teilerfremd sind, d.h. die Aussage A ist falsch, obwohl sie als wahr angenommen wurde. Dann kann A nicht wahr sein. Denn aus einer wahren Aussage kann man nie logisch schließen, dass sie falsch ist. Das ist einleuchtend. In einem späteren Blogbeitrag werde ich diesen logischen Schluss streng formal im Rahmen einer so genannten Aussagenlogik zeigen.

Das Verhältnis 1 lässt sich also nicht als ein Verhältnis natürlicher Zahlen m/n darstellen. Eine natürlichen Zahl und eine Größe wie [?] haben also kein gemeinsames Maß, sie sind inkommensurabel.

Die Größe wurde bis in die Neuzeit nicht als Zahl akzeptiert. Solche nicht-rationalen, als irrationalen Zahlen wurden höchstens als „unmögliche“ oder „eingebildete“ Zahlen gesehen. Man konnte zwar mit ihnen rechnen, ihr Quadrat war nun einmal gleich 2, aber man konnte diese Größen nie vollständig hinschreiben, wie es sich „für eine Zahl gehörte“. Erst Ende des 19.Jahrhunderts lernte man, den Zahlbegriff so zu definieren, dass auch irrationale Größen als eine besondere Klasse von Zahlen akzeptiert werden konnten.

Diese Entdeckung, dass es in der Natur Strecken geben kann, deren Länge sich nicht als eine rationale Zahl darstellen lässt, hat die Pythagoreer stark erschüttert. Dieses Wissen müsse geheim bleiben, so glaubte man. Iamblichos (245 bis 325) kolportiert in seinem Buch Über das pythagoreische Leben die Geschichte, dass jemand diese Entdeckung ausgeplaudert haben soll. Dieser sei dann aus dem gemeinsamen Kreis ausgeschlossen worden und später sei er gar im Meer umgekommen (Mansfeld & Primavesi, 2011, pp. 171, Nr.61,62). Wie alle Anekdoten aus dieser Zeit kann man auch diese zur Unterhaltung einstreuen. Glauben muss man sie nicht.

Das Erbe der Pythagoreer

Die antiken Griechen waren die Ersten, die aus dem mathematischen Wissen, das ihnen von früheren Völkern überliefert worden war, eine Wissenschaft machten. Sie fanden nicht nur interessante Beziehungen zwischen mehreren Zahlen sowie zwischen Zahlen und geometrischen Figuren, Körpern und Klängen. Noch viel bedeutsamer ist, dass sie eine Argumentation entdeckten, die unanfechtbar ist, also das darstellt, was wir heute einen mathematischen Beweis nennen.

Euklid von Alexandria hat dieses Wissen gesammelt und in eine logische Ordnung gebracht. In dieser Ordnung werden Definitionen und Axiome an den Anfang gestellt, und daraus wird das ganze Wissen in Form mathematischer Beweise abgeleitet. Ein „axiomatisch deduktives System“ wurde damit geschaffen. Damit war schon in der Zeit um -300 die Idee einer strengen Wissenschaft nicht nur geboren, sondern auch schon einmal realisiert worden ist. Diese Idee inspiriert bis heute alle, die sich Gedanken darüber machen, was eine Wissenschaft eigentlich ausmacht. In Die Idee einer Wissenschaft – Ihr Schicksal in Physik, Rechtwissenschaft und Theologie habe ich das weiter ausgeführt (Honerkamp, 2017).

Auch in den Jahren nach Euklid ist die Mathematik der Griechen weiter vorangeschritten. Mit Archimedes (ca. -287 bis -212) hat sie dann einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Aber Wissenschaftshistoriker sprechen von ersten Anzeichen des Schwindens kreativer Kräfte schon in den nächsten Jahrhunderten (Russo, 2005).

Pythagoras und die Pythagoreer gaben im antiken Griechenland den Anstoß zu dieser ersten Blüte einer Wissenschaft. Allerdings: Mit ihrer Lehre von der Harmonie übertrieben sie es, ihr religiöser Eifer einschließlich ihrer Vorschriften für den Lebenswandel wirkt heute auf uns höchst befremdlich, mitunter skurril. Mit ihrer Vorstellung von den Zahlen als Grundmuster für die Natur scheiterten sie.

Dennoch waren sie auf der richtigen Spur. Erst im zweiten Anlauf, 2.000 Jahr später, sollte sich eine Verbindung von Mathematik und Naturforschung ergeben, die dann aber zu einem Verständnis der Natur führte, aus dem heraus die Menschen höchst segens- wie auch schreckensreiche Instrumente entwickeln konnten.

Nota. - Sie werden finden, der Beitrag sei zu fachlich, um wirklich in mein Blog zu passen. Und ich gebe zu, dass ich selber nicht genug von Mathematik verstehe, um ihn beurteilen zu können. Allerdings bin ich mir nicht sicher, dass man selber Mathematiker sein muss, um die Grundfrage, an die uns der Autor heran- führen will - ob nämlich die Welt wirklich nach mathematischen Mustern aufgebaut ist -, erörtern zu können.

Schon, ob der Siegesszug der Mathematik in der Natgurwissenschaft seit Newton unmittelbar auf die Pythagoreer zurückzuführen ist, ist fraglich. Durch schriftliche Zeugnisse haben sie auf die Nachwelt ja eben nicht gewirkt. Die Wirkung geschah über die ersten Jahrhunderte durch mündliche Initiation - mit den vom Verfasser nicht verschwiegenen mystifizierenden Beigaben; und später über bloßes Gerücht.

Die faktische Verbindung physikalischer Forschung mit der Mathematik geschah durch Galileo, der aber nicht an pythagoreische Geheimwissenschaft anknüpfte, sondern ausdrücklich an Plato und insbesondere dessen Ideenlehre. Platos Hochschätzung des Erkenntniswerts der Mathematik begründete die Annahme seiner Zeitgenossen, er sei in seiner Jugend Pythagoreer gewesen, bevor er sich dem Heraklit verschrieben hätte. Aber das ist unbezeugte Überlieferung unterhalb der Schriftschwelle - wie alles, was man sonst über die Pythagoreer zu wissen meint.

Ich fürchte fast, der Autor will uns mit einer (unsicheren) historischen Herleitung eine (grundlose) sachliche Herleitung unterjubeln. Ich bin gespannt, wie's weitergeht.

JE

Sonntag, 17. Februar 2019

Modell, Schema, Begriff.

Das theoretische Modell ist dazu da, in einer Sache ihren Sinn freizulegen. Wenn man sieht, wie sie funktioniert und welche Resultate sie erbringt, wenn man Kontingenz ausscheidet und sie auf sich selbst reduziert, so mag man darin einen Zweck erkennen, der sich mit den Zwecken vergleichen lässt, die man selber verfolgt: Danach wird man die Sache bewerten.

Wenn dies nicht die Absicht ist, wenn man nicht bewerten und verwerten will, und sei es zu Erkenntniszwek- ken, kann man kein Modell entwerfen.

Merke: Ohne eine solche Absicht lässt sich eine Sache gar nicht als 'sie selbst' bestimmen; nicht unterscheiden, was dazu gehört und was kontingent ist.

26. 10. 16

Theorie und Praxis.

Ein Schema ist ein Funktionsmodell.

Wozu etwas funtionieren soll, ist, worauf es ankommt.

Ob oder ob nicht ist ein technisches Detail.

11. 12. 16

Praktisch ist, was durch Freiheit möglich ist. Wozu etwas taugen soll, ist eine Zweckbestimmung. Sie war durch Freiheit möglich. Das Schema geht davon aus. Der Zweck liegt ihm zu Grunde. Das Schema ist ein praktisches Ding.

Was technisch erforderlich ist, um den Zweck im widerständigen Material durchzusetzen, ist notwendig und nicht durch Freiheit möglich; das mag man theoretisch nennen.

14. 6. 18

Praktisch ist, was durch Freiheit möglich ist. Wozu etwas taugen soll, ist eine Zweckbestimmung. Sie war durch Freiheit möglich. Das Schema geht davon aus. Der Zweck liegt ihm zu Grunde. Das Schema ist ein praktisches Ding.

Was technisch erforderlich ist, um den Zweck im widerständigen Material durchzusetzen, ist notwendig und nicht durch Freiheit möglich; das mag man theoretisch nennen.

14. 6. 18

Das Schema ist ein praktisches Ding.

Im Schema wird von allem abgesehen, was nicht zum Wesen der Sache gehört.

Dasjenige an ihr, worauf ich es jeweils abgesehen habe.

Im Schema fallen Abstraktion und Reflexion zusammen.

Denn merke: Das Schema ist ein praktisches Ding (und so ist das Wesen der Sache).

10. 12. 16

Nachtrag,

Das muss man sich klarmachen: Eine Schere zum Beispiel ist, für sich betrachtet, auch nur ein Schema; das Schema einer Handlung: des Schneidens. Zu einer wirklichen Schere wird sie erst, wenn einer mit ihr schneidet. Wenn er sie aber als Briefbeschwerer verwendet, ist sie ein Briefbeschwerer.

31. 1. 17

Die Wissenschaftslehre ist das Schema – modern: theoretische Modell – eines tatsächlichen Denkens, sofern es als vernünftig gelten soll. Aber das ist erst die halbe Miete; bleibt immer übrig das hermeneutische Problem, ein tat- sächliches Denken so zu deuten, dass es dem Modell entspricht; oder eben nicht.

Mit andern Worten, die Wissenschaftslehre ist nach ihrem Abschluss so kritisch wie an ihrem Anfang.

8. 1. 16

Der Begriff einer Sache ist ein Schema all dessen, wozu man sie brauchen zu können meint.

8. 12. 16.

Nur

ein jenseits von Raum und Zeit gedachtes Tun ist als ein Schema

darzustellen; und dies zum Zweck der Anschauung: In der Wirklichkeit

lässt sich immer nur dieses oder jenes Tun anschauen; wenn ich aber

Tun-überhaupt anschauen

will, muss ich die Bestimmungen von Raum und Zeit fortlassen - alles,

was eine Wirklichkeit als eine solche erst ausmacht.

Schema ist ein Schlüsselbegriff der Wissenschaftslehre. Er bezeichnet das Paradox eines übersinnlichen Bildes und eigentlich den Übergang von der Anschauung zum Begriff.

Léon Bonnat, Jacob ringt mit dem Engel

Léon Bonnat, Jacob ringt mit dem EngelWie ich und die Welt einander geschaffen haben.

Eines ist in der Geschichte ganz bestimmt nicht vorgekommen: dass ein bloßes geistiges "Vermögen", ohne einen körperlichen Träger und ohne irgendwelche physiologische Vorerfahrung rein und unbescholten in die Welt getreten wäre und sich spontan zur Selbst-Bestimmung entschlossen hätte. Und doch lässt sich der Sinn unserer Gattungsgeschichte nicht anders als im Bild dieses Akts darstellen. Dieses Bild hat selber keinerlei po- sitiven Erkenntniswert, man kann daraus nichts schlussfolgern, es lässt sich in keinen wie immer gearteten Denkvorgang als Operator einbringen. Sein Wert ist ausschließlich "regulativ" und kritisch: Es soll uns vor dog- matisch spekulativen Abwegen in Acht nehmen. Gerade das ist es aber, was der Pädagoge braucht, damit er nicht etwa auf die Idee kommt, dass nur durch ihn der Mensch zum Menschen wird.

Wenn dann das uns überlieferte Bedeutungsgeflecht 'Welt' in der Geschichte einmal zu Stande gekommen ist, dann kommt es so jeden Tag neu zustande – wenn nämlich ein Neuer "zur Welt kommt". Und meine Welt ist dann keineswegs nur die individuelle Empfängnis von 'unserer' Welt, sondern mein eignes Bauwerk, in das ge- gebenes Material ebenso eingegangen ist wie mein eigner 'Plan'; und wenn der Plan auch an fremden Vorbildern orientiert sein mag, so habe ich mich doch für ihn entscheiden müssen. ...

aus e. Notizbuch, in 2004?

Die ganze Wissenschaftslehre ist ein Bild, ein Schema, ein Modell der Vernunft; der Bauplan, der jedem vernünftigen Akt zugrunde liegt - wie die DNA einem lebendigen Organismus, und in jeder seiner Zellen gegenwärtig ist. So wie der lebendige Organismus sich in Raum und Zeit erst entwickeln muss, muss das Schema der Vernunft in Raum und Zeit durch Handeln ursächlich werden. Anders als die DNA ist 'es selber' nicht schon in Raum und Zeit, es wurde dem tatsächlichen Handeln vernünftiger Wesen erst retrospektiv als dessen Bestimmung zugedacht.

Nämlich so: Dass das Wesen der Vernunft nur Freiheit sein kann, war die Prämisse der Tanszendentalphiloso- phie. Dann kann an ihrem Grunde kein - und sei es ein logischer - Sachverhalt stehen, der experimentell aus der Erfahrung herauszuschälen wäre. Es kann kein Gesetz stehen, denn aus dem folgt Zwang und Notwendigkeit. Was aus ihm folgt, mag diese oder jene Art von Bewusstheit sein - aber nicht Selbst-Bewusstheit. Was aus ihm folgt, mag göttliche Offenbarung sein - aber nicht Vernunft.

Ja ja, es ist ein Zirkel. Vernunft postuliert Freiheit. Freiheit setzt Vernunft. Die eine ist nur verständlich durch die andere. Von einem dritten Gesichtspunkt aus kommt man in keine von beiden hinein.

Die ganze Wissenschaftslehre ist ein Bild, ein Schema, ein Modell der Vernunft; der Bauplan, der jedem vernünftigen Akt zugrunde liegt - wie die DNA einem lebendigen Organismus, und in jeder seiner Zellen gegenwärtig ist. So wie der lebendige Organismus sich in Raum und Zeit erst entwickeln muss, muss das Schema der Vernunft in Raum und Zeit durch Handeln ursächlich werden. Anders als die DNA ist 'es selber' nicht schon in Raum und Zeit, es wurde dem tatsächlichen Handeln vernünftiger Wesen erst retrospektiv als dessen Bestimmung zugedacht.

Nämlich so: Dass das Wesen der Vernunft nur Freiheit sein kann, war die Prämisse der Tanszendentalphiloso- phie. Dann kann an ihrem Grunde kein - und sei es ein logischer - Sachverhalt stehen, der experimentell aus der Erfahrung herauszuschälen wäre. Es kann kein Gesetz stehen, denn aus dem folgt Zwang und Notwendigkeit. Was aus ihm folgt, mag diese oder jene Art von Bewusstheit sein - aber nicht Selbst-Bewusstheit. Was aus ihm folgt, mag göttliche Offenbarung sein - aber nicht Vernunft.

Ja ja, es ist ein Zirkel. Vernunft postuliert Freiheit. Freiheit setzt Vernunft. Die eine ist nur verständlich durch die andere. Von einem dritten Gesichtspunkt aus kommt man in keine von beiden hinein.

13. 11. 18

Das Schema fürs Übersinnliche ist das Handeln.

_______________________________________________________________ J. G. Fichte, Wissenschaftslehre nova methodo, Hamburg 1982, S. 113

Nota. - Im Übersinnlichen sind keine Dinge abgebildet, sondern das, was man mit ihnen tun kann. Die Begriffe der Dinge bezeichnen ihre möglichen Zwecke.

JE

businessgreen

businessgreenDas Schema; oder Der reine Verstandesbegriff.

Das Schema ist an sich selbst jederzeit nur ein Produkt der Einbildungskraft; aber indem die Synthesis der letzteren keine einzelne Anschauung, sondern die Einheit in der Bestimmung der Sinnlichkeit allein zur Absicht hat, so ist das Schema doch vom Bilde zu unterscheiden. So, wenn ich fünf Punkte hinter einander setze....., ist dieses ein Bild von der Zahl fünf. Dagegen, wenn ich eine Zahl überhaupt nur denke, die nun fünf oder hundert sein kann, so ist dieses Denken mehr die Vorstellung einer Methode, einem gewissen Begriffe gemäß eine Menge (z. E. Tausend) in einem Bilde vorzustellen, als dieses Bild selbst, welches ich im letztern Falle schwerlich würde übersehen und mit dem Begriff vergleichen können. Diese Vorstellung nun von einem allgemeinen Verfahren der Einbildungskraft, einem Begriff sein Bild zu verschaffen, nenne ich das Schema zu diesem Begriffe. ..../...

Dieser Schematismus unseres Verstandes, in Ansehung der Erscheinungen und ihrer bloßen Form, ist eine verborgene Kunst in den Tiefen der menschlichen Seele, deren wahre Handgriffe wir der Natur schwerlich jemals abraten, und sie unverdeckt vor Augen legen werden. So viel können wir nur sagen: das Bild ist ein Produkt des empirischen Vermögens der produktiven Einbildungskraft, das Schema sinnlicher Begriffe (als der Figuren im Raume) ein Produkt und gleichsam ein Monogramm der reinen Einbildungskraft a priori, wodurch und wornach die Bilder allererst möglich werden, die aber mit dem Begriffe nur immer vermittelst des Schema, welches sie bezeichnen, verknüpft werden müssen, und an sich demselben nicht völlig kongruieren.

Dagegen ist das Schema eines reinen Verstandesbegriffs etwas, was in gar kein Bild gebracht werden kann, sondern ist nur die reine Synthesis, gemäß einer Regel der Einheit nach Begriffen überhaupt, die die Kategorie ausdrückt, und ist ein transzendentales Produkt der Einbildungskraft, welches die Bestimmung des inneren Sinnes überhaupt, nach Bedingungen ihrer Form (der Zeit), in Ansehung aller Vorstellungen, betrifft, so fern diese der Einheit der Apperzeption gemäß a priori in einem Begriff zusammenhängen sollten.

_________________________________________

I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 107f.

Abonnieren

Posts (Atom)