I. „Was ist Wahrheit?“ (Joh. 18,38)

Was ist Wahrheit, fragt Pontius Pilatus, und will sagen: Es ist ja alles relativ… Klang es bei ihm philosophisch-resigniert, so machte die Postmoderne, die wir in diesen Tagen hinter unslassen, eine

Tugend aus der Not: “Anything goes…”, krähte sie selbstgefällig-vergnügt: “…Hauptsache, es funktioniert!”

Tugend aus der Not: “Anything goes…”, krähte sie selbstgefällig-vergnügt: “…Hauptsache, es funktioniert!” Darin sind sich Analytische Philosophie, Konstruktivismus und Dekonstruktivismus, die seit Jahr und Tag konkurrierend das geistige Feld beherrschen, einig: Die Frage nach der Wahrheit ist “metaphysisch”, was so viel bedeutet wie: unstatthaft; denn sie sei so gefasst, dass darauf immer nur eine dogmatische Antwort möglich sei, nämlich eine, die aus Glaubenssätzen stammt und nicht aus vernünftigem Argument.

Am Anfang der Moderne – die die Postmoderne doch zu überbieten trachtete – stand, wie gesagt, die Romantik. Was das Wahre sei, war den Romantikern so ungewiss geworden, dass sie gelegentlich zu der Auffassung neigten, das Ungewisse sei selber das Wahre. Der Rationalismus und die “Aufklärung” des 17. und 18. Jahrhunderts hatte an die Stelle der geoffenbarten Wahrheiten der voraus gegangenen Dunklen Jahrhunderte die stolze Selbstgewissheit der Vernunft gesetzt. Aber die war durch Immanuel Kants Drei Kritiken gehörig ins Wanken geraten. Die Romantik war in Jena aus der unmittelbaren Anregung durch die ‘Wissenschafsftlehre’ Johann Gottlieb Fichtes entstanden. Der verstand sich als der Radikalisierer und Vollender von Kants kritischer bzw. ‘Transzendental’-Philosophie.

Zu der Zeit tummelten sich auf den öffentlichen Plätzen – wie heut im Zeichen der Postmoderne – jene, die meinten, die Wahrheit gebe es gar nicht, allenfalls Wahrheiten…, und sich dabei furchtbar schlau vorkamen. Aber das ist nur eine Ausflucht. Wenn diese ‘vereinzelten’ Wahrheiten wahr sein sollen, dann sind die es unbedingt. Wenn sie nur bedingt wahr sind, dann ist dasjenige, was sie bedingt, unbedingt wahr – oder Alles ist nicht wahr.

Um die Frage, was das Wahre ist, kommen wir also nicht herum. Und halten wir gleiche eines fest, um das wir auch nicht herum kommen: dass das Wahre zunächst einmal als Frage “ist”.

*

Wahrheit ist keine Sache, sondern ein Verhältnis. Nämlich zwischen einem, der etwas weiß, und demjenigen, was er weiß. Das Wort sagt etwas über die Qualität dieses Verhältnisses aus: nicht, dass es ‘ist’, sondern dass es gilt. Etwas ‘gilt’ freilich nur für irgendwen. Und auch nicht an und für sich, sondern erst wenn und insofern er etwas tun will oder soll. Es mag auch nur ein rein gedankliches Tun sein: vorstellen und über Vorstellungen urteilen.

Ob etwas ‘gültig’ und also “wahr” ist, wird sich erweisen im und durch den Vollzug dieser Handlung. Wenn also etwa das betroffene Urteil ‘richtig’ ist, und das heißt: zu weitergehendem Urteilen taugt. Hier passt ein ‘Fragment’ des Urromantikers Friedrich Schlegel: “Logik ist eine praktische Wissenschaft.”

Bis hierhin ist das eine rein pragmatische Bestimmung: Wahrheit erweist sich jeweils vor ihren Zwecken, sie ist eine Zweckmäßigkeit. Wahrheit ist nicht Etwas, das “ist”, sondern das, was sein soll. Das ist aber erst der Anfang. Richtig ernst wird es erst wenn nach den Zwecken selbst gefragt wird: wozu ‘Wahrheit’ taugen soll. “Gibt es” einen absoluten Zweck?

Darüber will ich

gerne weiter diskutieren. Aber in einem Beitrag ist es natürlich nicht

abzumachen. Es wird eine ganze Reihe nötig werden… Und mehr als einmal

werden der Autor und seine Leser im Lauf der Auseinandersetzung das

ungute Gefühl haben: Aber an der Stelle waren wir doch schon mal! Drehn

wir uns im Kreis?

Ja, wir sind wieder am selben Punkt; aber diesmal ein paar Etage höher: Es ist wie eine Wendeltreppe.

|

II. Philosophie ist kritisch

Früher

hieß es, Philosophie sei eine spezifisch abendländische Errungenschaft.

Dann wurde gesagt, es gäbe auch eine indische, eine chinesische und

sogar eine afrikanische und indianische Philosophie.

Weisheitslehren, die verkünden, was wahr ist, hat es immer und überall gegeben. Aber die Frage, was Wahrheit ist, ist allerdings im Abendland aufgebracht und ausgeführt worden. Sie setzt nämlich voraus, dass Wahrheit etwas ist, wonach ich fragen und was ich beurteilen kann – so wie jeder andere, der ebenfalls ich sagen kann. Setzt also voraus, dass ich mir die Fähigkeit zu eigenem Urteil zumesse; und mich nicht auf etwas verlassen darf, was mir von höherer Instanz “offenbart” worden ist. Und es setzt voraus, dass “es” Gründe “gibt”, auf die ich mich bei meinem Urteil stützen kann. – Beides mag man in Abrede stellen. Nur kann man sich dann an einer vernünftigen (!) Erörterung dieser Dinge nicht mehr beteiligen.

Weisheitslehren, die verkünden, was wahr ist, hat es immer und überall gegeben. Aber die Frage, was Wahrheit ist, ist allerdings im Abendland aufgebracht und ausgeführt worden. Sie setzt nämlich voraus, dass Wahrheit etwas ist, wonach ich fragen und was ich beurteilen kann – so wie jeder andere, der ebenfalls ich sagen kann. Setzt also voraus, dass ich mir die Fähigkeit zu eigenem Urteil zumesse; und mich nicht auf etwas verlassen darf, was mir von höherer Instanz “offenbart” worden ist. Und es setzt voraus, dass “es” Gründe “gibt”, auf die ich mich bei meinem Urteil stützen kann. – Beides mag man in Abrede stellen. Nur kann man sich dann an einer vernünftigen (!) Erörterung dieser Dinge nicht mehr beteiligen.

Philo-Sophie hat ihren Namen daher, dass der “Sokrates”, wie er in Platos Dialogen auftritt, sich selber keinen sophos, keinen Weisen nennen wollte, sondern lediglich einen philo-sophos, einen Freund der Weisheit, der die Wahrheit sucht, weil er sie nicht hat.

Begonnen hat das mit Thales aus Milet in Kleinasien (650-560 v.Chr.). Der verkündete zwar auch nur, ‘was wahr ist’. Aber er unterschied bereits zwischen dem, was zu sein ’scheint’, und dem, was ‘wirklich’ ist. In Wirklichkeit sei nämlich alles Wasser. Dieser ‘Urstoff’ wurde von seinen Nachfolgern mal als apeirón, als das Grenzenlose bestimmt (Anaximander, 610-546 v.Chr), mal als noûs, als Weltvernunft (Anaxagoras, 500-428 v.Chr.).

Der entscheidende ‘Sprung’ trat ein mit Heraklit aus Ephesos (ebenfalls Kleinasien; 550-480 v.Chr.). Er meinte nicht nur, die Erscheinung von Werden und Vergehen sei das einzig Wirkliche (”Alles fließt” wird ihm zugeschrieben), hinter dem es kein Bleibendes gibt. Er wägt auch erstmals Argumente gegeneinander ab und urteilt, warum dieses gilt und jenes nicht. In einem strengen Sinn ist er der Vater der Philosophie.

Widersprochen haben ihm sogleich die Eleaten, die Anhänger einer Philosophenschule in Elea in Süditalien, allen voran Parmenides (540-470 v.Chr.). Ihnen zufolge ist im Gegenteil alles Werden und Vergehen bloßer Schein, das einzig Wahre ist das Sein selbst, ontos on. Auch sie argumentieren mit Gründen, und anscheinend ebenso plausibel wie Heraklit.

Plato aus Athen (427-347 v.Chr.) versucht, die widerstreitenden Argumente beider Parteien systematisch gegeneinander zu gewichten und “dialektisch” aufzuheben (wobei er seine Gedanken seinem Lehrer Sokrates in den Mund legt). Ausschlaggebend sind immer und lediglich Vernunftgründe, die einem Jeden zugänglich sind, der willens ist. Höhere Eingebungen gelten ihm nichts. Seither ist Kritik – von gr. krínein=urteilen – das Medium der Philosophie; nämlich derjenigen, die diesen Namen verdient: der abendländischen.

III. Wie die Wissenschaft entstand.

Das

bisherige Ergebnis war: Philosophie ist ihrem Wesen nach kritisch.

Kritisch sein heißt: nichts gelten lassen, als was auf seine Gründe hin

überprüft ist. So wurde die Philosophie zum Inbegriff und Modell der

abendländischen Wissenschaften. Denn nicht jede mehr oder weniger wohl

geordnete Ansammlung von Gewusstem ist schon Wissenschaft. Wissenschaft

ist ein System von Aussagen, die untereinander in einem

Begründungsverhältnis stehen. Alles andere ist nicht Wissen, sondern

Dogma: Glaubenssatz.

Die Frage nach dem hinreichenden Grund lässt sich indessen ins Bodenlose hinab weiter treiben. Wenn nämlich stattdessen eine allererster (oder allerletzter) doch einmal gefunden würde, so könnte er der Definition nach nicht “begründet” sein – und dürfte nicht gelten. Wenn aber das Wissen allerdings auf einem Regressus in infinitum “beruht”, ist es ebenfalls nicht begründet!

Die Philosophie ist nun diejenige Wissenschaft, die sich diesem Paradox stellt – auf die Gefahr hin, es am Ende niemals (theoretisch) zu “lösen”, sondern höchstens (praktisch) in einem Akt überspringen zu können. Reelle Wissenschaft kann indessen nicht warten, bis das Problem der Letztbegründung zu Aller Zufriedenheit erledigt ist. Sie hat auch nicht gewartet, jedenfalls nicht mehr, als mit den

Anfängen der bürgerlichen Gesellschaft von den Wissenschaften technisch

verwertbare Resultate erwartet wurden. Wissenschaft im heutigen

Verständnis ist im 17. Jahrhundert entstanden.

mehr, als mit den

Anfängen der bürgerlichen Gesellschaft von den Wissenschaften technisch

verwertbare Resultate erwartet wurden. Wissenschaft im heutigen

Verständnis ist im 17. Jahrhundert entstanden.

Aber sie hatte ihre Vorgeschichte. Positives Wissen ist angesammelt worden, seit Homo sapiens die Erdoberfläche durchstreift. Mehr oder weniger zufälliges Erfahrungswissen wurde von Mund zu Mund von einer Generation auf die andre vererbt, und je spezifischer es war, umso exklusiver wurde es überliefert. Ärzte, Baumeister, Handwerker jeglichen Fachs, Seeleute, Landwirte: Alle hatten ihre Geheimnisse, die nur an Eingeweihte weiter gereicht wurden. Gelegentlich aufge- schriebene Kompendien hatte einen “aporetischen” Charakter (von gr. áporos=ohne Weg), d. h. sie waren um jeweils einzelne Probleme gruppiert, ohne nach durchgängigen Begründungszusammenhängen zu suchen.

Die “metaphysischen” (=jenseits der Physik angesiedelten) Spekulationen der Schulphilosophie brachten ihrerseits kein positives Wissen zustande, und hatten auch gar nicht diesen Ehrgeiz. Sie wollten “Betrachtung” (gr. theoría) sein und keine prâxis. Dennoch ist Wissenschaft im strengen Sinn durch die Philosophie zu Stande gekommen! Nämlich als Galileo sich (gegen die aristotelische mittelalterliche Scholastik) ausdrücklich auf die Philosophie Platos zurück besann und dessen Lehre von den ewigen “Ideen” umformte in die Vorstellung von “Naturgesetzen”.

Die Frage nach dem hinreichenden Grund lässt sich indessen ins Bodenlose hinab weiter treiben. Wenn nämlich stattdessen eine allererster (oder allerletzter) doch einmal gefunden würde, so könnte er der Definition nach nicht “begründet” sein – und dürfte nicht gelten. Wenn aber das Wissen allerdings auf einem Regressus in infinitum “beruht”, ist es ebenfalls nicht begründet!

Die Philosophie ist nun diejenige Wissenschaft, die sich diesem Paradox stellt – auf die Gefahr hin, es am Ende niemals (theoretisch) zu “lösen”, sondern höchstens (praktisch) in einem Akt überspringen zu können. Reelle Wissenschaft kann indessen nicht warten, bis das Problem der Letztbegründung zu Aller Zufriedenheit erledigt ist. Sie hat auch nicht gewartet, jedenfalls nicht

mehr, als mit den

Anfängen der bürgerlichen Gesellschaft von den Wissenschaften technisch

verwertbare Resultate erwartet wurden. Wissenschaft im heutigen

Verständnis ist im 17. Jahrhundert entstanden.

mehr, als mit den

Anfängen der bürgerlichen Gesellschaft von den Wissenschaften technisch

verwertbare Resultate erwartet wurden. Wissenschaft im heutigen

Verständnis ist im 17. Jahrhundert entstanden. Aber sie hatte ihre Vorgeschichte. Positives Wissen ist angesammelt worden, seit Homo sapiens die Erdoberfläche durchstreift. Mehr oder weniger zufälliges Erfahrungswissen wurde von Mund zu Mund von einer Generation auf die andre vererbt, und je spezifischer es war, umso exklusiver wurde es überliefert. Ärzte, Baumeister, Handwerker jeglichen Fachs, Seeleute, Landwirte: Alle hatten ihre Geheimnisse, die nur an Eingeweihte weiter gereicht wurden. Gelegentlich aufge- schriebene Kompendien hatte einen “aporetischen” Charakter (von gr. áporos=ohne Weg), d. h. sie waren um jeweils einzelne Probleme gruppiert, ohne nach durchgängigen Begründungszusammenhängen zu suchen.

Die “metaphysischen” (=jenseits der Physik angesiedelten) Spekulationen der Schulphilosophie brachten ihrerseits kein positives Wissen zustande, und hatten auch gar nicht diesen Ehrgeiz. Sie wollten “Betrachtung” (gr. theoría) sein und keine prâxis. Dennoch ist Wissenschaft im strengen Sinn durch die Philosophie zu Stande gekommen! Nämlich als Galileo sich (gegen die aristotelische mittelalterliche Scholastik) ausdrücklich auf die Philosophie Platos zurück besann und dessen Lehre von den ewigen “Ideen” umformte in die Vorstellung von “Naturgesetzen”.

IV: Wissenschaft ist öffentliches Wissen, punctum.

Dass also Galileo sich (gegen die aristotelische mittelalterliche Scholastik) ausdrücklich auf die Philosophie Platos zurück besann und dessen Lehre von den ewigen “Ideen” umformte in die Vorstellung von “Naturgesetzen”, das war die materiale Voraussetzung der modernen Wissenschaften. Die formale Voraussetzung war: Kritizität, und auch die hatte die Philosoühie begründet. Der Rahmen, in dem Philosophie seit ihren Anfängen Statt findet, ist Öffentlichkeit.

Öffentlichkeit und Kritik, Kritik und Öffentlichkeit, das ist schlechterdings dasselbe. Philosophie wird nicht privat betrieben, sondern im Dialog mit dem anders Denkenden. Heraklit polemisierte gegen den gesunden Menschenverstand, Parmenides polemisierte gegen Heraklit, die Sophisten gegen Parmenides, Plato gegen die Sophisten. Und immer so weiter. Es entstehen Schulen, Akademien und freilich auch geheime Orden und Sekten wie Stoiker und Pythagoreer. Aber das Entscheidende: Sie alle konkurrieren auf dem freien Markt der Ideen.

Das gilt auch, allen Vorurteilen zum Trotz, von der Philosophie des “finsteren” Mittel- alters. Zwar galt sie damals als “Magd der Theologie” (ancilla theologiae), aber es kommt schon darauf an, wie Kant später bemerkte, ob die Magd der gnädigen Frau die Schleppe hinterher trägt oder ihr mit dem Licht voran den Weg weist! Und der wesentlich Beitrag der Scholastiker zum Aufkommen der modernen Wissenschaften war, dass sie ihnen ihr Medium geschaffen haben: die “Gelehrtenrepublik” (res publica eruditorum) an den Universitäten von Palermo bis Uppsala, von Dublin bis Wilna, wo nur eine Sprache, Latein, gesprochen wurde, und keiner etwas von sich geben konnte, ohne dass es nicht gleich auf dem (damals) schnellsten Wege von allen andern einer kritischen Sichtung unterzogen wurde. Und die waren in ihrer Kritik nicht zimperlich! Erst so ist das Wissen zu einer gesellschaftlichen Instanz geworden. Erst durch diesen Vorlauf konnten die Akademien und wissenschaftlichen Societäten entstehen, in denen Newton und Leibniz das, was wir heute als “Wissenschaft” kennen, gründen konnten.

Dabei war das Bewusstsein, dass wahres Wissen immer von der Möglichkeit der Letztbegründung abhängt, Newton ebenso gegenwärtig wie Leibniz. Philosophiae naturalis principia mathematica heißt sein Hauptwerk, und Leibniz ist bis heute selbst in der Umgangssprache als der Denker der “prästabilierten Harmonie” präsent.

Aber das war eben jene Metaphysik, der die Drei Kritiken von Immanuel Kant für immer den Garaus gemacht haben. Verzichtet also die Wissenschaft seither auf einen ‘letzten Grund’ ihres Wissens? Auf die Frage nach Wahrheit? Na ja. Wir können sehr wohl erkennen, was unter gegebenen Prämissen wahr ist. Freilich: Wahr ist es nur so fern, wie ich die Prämissen ausdrücklich mit denke. Und wer verbürgt nun die Richtigkeit dieser Prämissen? Kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Es ist die Republik der Wissenschaftler, die das tut, Tag für Tag aufs Neue, und ihr gehört jeder an, der am Werk der unablässigen Überprüfung mit arbeitet (auf das Risiko hin, dass ihm alle andern in die Waden beißen: Das gehört dazu.)

Der Wahrheitsbegriff der modernsten Wissenschaften beruht auf einem Modus, den der Wiener Volksmund umschreibt als “einstweilen definitiv”. Die ‘letzten Gründe’, von denen sie ausgeht, sind dasjenige, was seit nunmehr vierzig Jahren als ihre Paradigmen bekannt ist, und wie sehr es in der Wissenschaft heute wie eh um Wahrheit zu tun ist, erkennt man an den so genannten “Paradigmen- wechseln”, die das Unterste zu oberst kehren und der Nachwelt jeweils wie eine ‘wissenschaftliche Revolution’ erscheinen.

Glauben kann man das, was wahr ist, und was unwahr ist. Wissen kann man nur, was wahr ist. Alles andre müsste man glauben.

Wissen ist das, was der öffentlichen Prüfung durch die Gemeinschaft aller Denkenden Stand gehalten hat. Das ist “Maß und Substanz” der Wissenschaft. Es ist ein pragmatischer Begriff. Er muss sich jedesmal bewähren. So wie sich in der Öffentlichkeit ein Jeder jedesmal bewähren muss.

Exkurs

Im Schulunterricht wird es oft so dargestellt, als habe Galileo durch

die Einführung des Experiments die Naturkunde zu einer

Erfahrungswissenschaft umgestaltet. Das muss man mit den Worten Albert

Einsteins relativieren: dass die Erfahrung eine Theorie bestätigen oder

widerlegen könne; doch führt keine Weg aus der Erfahrung zur Theorie.

Anders gesagt: Das Experiment dient dazu, eine Theorie zu überprüfen,

aber ersonnen muss man sie vorher haben. Steven Weinberg [Physik-Nobelpreis 1979]

nennt es ein Vorurteil, dass es in der Wissenschaft darauf ankomme,

keine Vorurteile zu haben. Es kommt darauf an, die richtigen Vorurteile

zu haben.

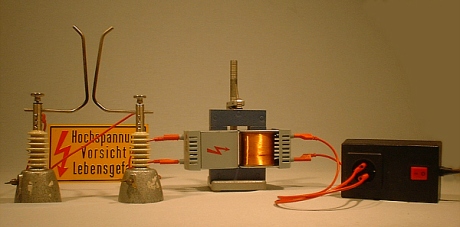

Und hier kommt Galileo wieder ins Spiel! Er hat nämlich (auf die Philosophie Platos zurückgreifend) in die Physik das Vorurteil eingeführt, “das Buch der Natur ist in mathematischer Sprache geschrieben”. Indem die Mathematik eine jedermann zugängliche, für jedermann zwingend beweisbare Methode der gedanklichen Konstruktion ist, hat er so die Naturwissenschaft zu einer allgemein zugänglichen Öffentlichkeit gemacht. Und hier kommt nun auch das Experiment zu seinem Recht, denn es hat dieselbe Funktion: Indem die Versuchsanordnungen von jedermann allerorten jederzeit nachgestellt werden können, macht er nicht mehr nur die Erarbeitung, sondern auch die Überprüfung der Theorie zu einer öffentlichen Angelegenheit.

Der Empirismus im engeren Sinn ist eine durch Francis Bacon begründete Unterströmung in der (insgesamt von Isaac Newton’s mathematischem Rationalismus beherrschten) englischen Naturwissenschaft des 17. und 18. Jahrhundert. Ihm diente das Experiment hauptsächlich dazu, Alchemie und ärztliche Kunst aus dem Dunst des Okkulten zu holen und öffentlicher Erörterung allererst zugänglich zu machen.

Merke: Der Naturwissenschaftler beobachtet keines Wegs “die Natur” so lange, bis sie ihm von allein ein Lied singt. Vielmehr reißt er aus der Natur vorsätzlich ein winziges Stückchen heraus, zwingt es in die Folterkammer seines Labors und quält es kunstvoll so lange, bis es auf seine gezielten Fragen mit Ja oder Nein antwortet.

Und hier kommt Galileo wieder ins Spiel! Er hat nämlich (auf die Philosophie Platos zurückgreifend) in die Physik das Vorurteil eingeführt, “das Buch der Natur ist in mathematischer Sprache geschrieben”. Indem die Mathematik eine jedermann zugängliche, für jedermann zwingend beweisbare Methode der gedanklichen Konstruktion ist, hat er so die Naturwissenschaft zu einer allgemein zugänglichen Öffentlichkeit gemacht. Und hier kommt nun auch das Experiment zu seinem Recht, denn es hat dieselbe Funktion: Indem die Versuchsanordnungen von jedermann allerorten jederzeit nachgestellt werden können, macht er nicht mehr nur die Erarbeitung, sondern auch die Überprüfung der Theorie zu einer öffentlichen Angelegenheit.

Der Empirismus im engeren Sinn ist eine durch Francis Bacon begründete Unterströmung in der (insgesamt von Isaac Newton’s mathematischem Rationalismus beherrschten) englischen Naturwissenschaft des 17. und 18. Jahrhundert. Ihm diente das Experiment hauptsächlich dazu, Alchemie und ärztliche Kunst aus dem Dunst des Okkulten zu holen und öffentlicher Erörterung allererst zugänglich zu machen.

Merke: Der Naturwissenschaftler beobachtet keines Wegs “die Natur” so lange, bis sie ihm von allein ein Lied singt. Vielmehr reißt er aus der Natur vorsätzlich ein winziges Stückchen heraus, zwingt es in die Folterkammer seines Labors und quält es kunstvoll so lange, bis es auf seine gezielten Fragen mit Ja oder Nein antwortet.

V. Wurde die Mathematik aus der Natur heraus-gefunden…

…oder vom Menschenhirn in sie hinein-gedacht?

Erst

mit Galileo ging, streng genommen, das mythische Zeitalter zu Ende.

“Der Mythos braucht keine Fragen zu beantworten. Er erfindet, bevor die

Frage akut wird und damit sie nicht akut wird.”(Hans Blumenberg). Seit

Galileo stellen die Wissenschaften nicht nur Fragen, sondern beantworten

sie auch, und jede Antwort wirft (mindestens) eine neue Frage auf.

Das Buch der Natur sei in der Sprache der Mathematik geschrieben, hatte Galileo verkündet. Das ist seither zum Gemeinplatz westlicher Bildung geworden. Descartes hatte die Welt in zwei Substanzen zerteilt, eine res extensa, die Materie, die sich durch ihre räumliche Ausdehnung zu erkennen gibt, und die res cogitans, den Geist, der außerhalb von Raum und Zeit ist. Doch eines ist ihnen gemeinsam: die mathematische Struktur, und an der erkennt man ihre gemeinsame Abkunft vom selben Schöpfergott. Spinoza tat die beiden Teile wieder zusammen, bei ihm ist es die eine, geistige Substanz, die sich selber ausdehnt, “deus sive natura”, und wie tut sie das? “More geometrico”, auf geometrische Weise! War bei Descartes Gott ein Mathematiker, so ist die Gottnatur bei Spinoza Mathematik. Isaac Newton, der erste Systematiker der modernen Physik, betitelte sein Hauptwerk ” Philosophiae naturalis principia mathematica”, die mathematischen Grundlagen der Naturphilosophie. Und Leibniz endlich, der die strenge Naturwissenschaft in Deutschland eingeführt hat, überlegte ernstlich, ob nicht Gott selber in mathematischen Formel dächte.

Die Herrschaft des Rationalismus war Herrschaft der Metaphysik. Die Metaphysik sei aus der abendländischen Wissenschaft inzwischen vertrieben? Nur die metaphysische Verpackung ist gefallen. Der Kern bleibt. Der Einfall, die Gesetze der Mathematik seien gleichzeitig die Gesetze der Vernunft und der Natur, bedarf keiner zusätzlichen Metaphysik. Er ist selber metaphysisch.

Die Mathematik ist nicht, wie unsere eigne Schullaufbahn vermuten macht, aus dem kleinen Einmaleins hervorgegangen. Zwar hatten die Babylonier ihr Interesse auf die Arithmetik konzentriert; aber sie dienten ihnen nur zur Astrologie. Mathematik entstand erst, als die Griechen Thales und Pythagoras die Zahlen in den Dienst der Geometrie, der Anschauung räumlicher Verhältnisse nahmen. Das Leitbild der Mathematik – die vollkommene Gestalt – ist ästhetisch. Ihre Verfahren sind Anschauung und Konstruktion. Auf etwelche sinnliche Erfahrung – über die man streiten könnte – ist sie nicht angewiesen. Sie begründet sich aus sich selbst, und nur so konnte sie zur Grundlage der allgemeinen wissenschaftlichen Methode werden.

Aber ist nicht gerade die Geometrie aus den Dingen der Welt abgeschaut?!

Plato kannte fünf vollkommene Körper: Kugel, Würfel, Pyramide; Zylinder, Konus.

Es sind die jeweiligen dreidimensionalen Kombinationen von Kreis, Quadrat und Dreieck. Drei Dimensionen sind ‘vollkommener’ als zwei, bzw. Körper sind vollkommener als Flächen.

Hat man eines von denen ‘von der Natur abgeschaut’? Mehr oder minder runde Formen kommen in ‘der Natur’ vor; Kugeln nicht. Kugel ‘entsteht’ als Idee des vervollkommneten ‘runden’ Körpers. Wobei Vollkommenheit eben keine logische, sondern eine anschauliche, eine ästhetische Qualität ist! Finden sich Würfel, Pyramiden, Zylinder usw. in der Natur vor? Es finden sich Formen, die wie fehlerhafte Annäherungen aussehen. Damit sie so aussehen können, müssen die reinen Formen dem inneren Auge aber schon gewärtig sein. Und das geht nur, wenn das innere Auge die Konstruktion aus Kreis, Quadrat und Dreieck schon vorgenommen hat! Das ist eine erhebliche Abstraktions- und Reflexionsleistung.

(Abstraktion und Reflexion sind nur zwei Sichtweisen auf denselben Denkakt: Absehen auf das jeweils Wichtige ist zugleich Absehen von dem jeweils Unerheblichen.)

Denn zuvor mussten vor dem inneren Auge die Flächen selber konstruiert werden! Allein den vollkommenen Kreis kann man in der Außenwelt sehen – am wolkenlosen Himmel.

Es ist ja denkbar, dass der Anblick des einzig perfekten Kreises – der Sonnenscheibe – und ihrer imperfekten Parodie, des Mondes – den Anlass zur Idee anschaulicher Vollkommenheit gegeben hat; aber eine erfahrungsmäßige Abstraktion aus dem Anblick vieler perfekten Kreise war es nicht: weil es nur diesen einen gibt; und eine Reihe imperfekter Karikaturen – die werdenden und vergehenden Ringe auf dem Wasser usw… Nachgemacht werden kann dieser eine perfekte Kreis aber nicht auf ‘anschaulichem’ Weg; er muss konstruiert werden aus Punkt und Radius: wieder eine Abstraktionsleistung.

Die andern beiden Grundformen finden sich nicht in perfekter Gestalt in den Natur vor. Sie müssen – vielleicht in anschaulicher Analogie zur Sonnenscheibe – erdacht werden, um bemerken zu können, dass sich in der Natur… unvollkommene Annäherungen vorfinden.

Und erst nach all dem können die fünf perfekten Körper erdacht werden; und kann man sich einbilden, diese Idealentwürfe lägen ihren unvollständigen natürlichen Nachbildungen “in Wahrheit” zu Grunde; in einer verborgenen Wahrheit selbstverständlich.

Die Arithmetik hat ältere Wurzeln, die bis zu den Babyloniern zurückreichen. Ist nun die Zahl ein “Naturverhältnis”? Beruht sie nicht darauf, dass die Dinge ‘im Raum’ eine Grenze haben und man sie neben einander stellen und also zählen kann? Das sieht nur so aus. Tatsächlich zählen wir die Dinge nicht neben-, sondern nach einander! Und das geschieht in der Zeit.

Paläoanthropologen haben aus frühester Vorzeit Stäbchen geborgen, die in regelmäßigen Abständen mit Kerben versehen sind. Sie interpretieren sie als Zählstäbe, die Vorläufer der Zahlensysteme; nämlich so, dass ihre Hersteller den Daumennagel auf die erste Kerbe gehalten haben: “zuerst…”; auf die zweiter Kerbe: “dann…”; dritte Kerbe: “und danach…”. Da wird das zeitliche Nacheinander der Zahlen archäologisch sinnfällig!

Und wem die erwähnten Zählstäbe der Paläontologen als Indiz zu dürftig scheinen, der kann es ja mit einem Gedankenexperiment versuchen.

Was immer Zahlen sonst auch noch sein mögen, eins sind sie ganz bestimmt: Zeichen. Was muss man bezeichnen? Etwas, das man nicht stets vor Augen hat und doch ‘behalten’ will. Denn auf alles andere kann man mit dem Finger zeigen. Kleine Mengen hat man stets vor Augen: 3 Äpfel, 4 Beine usw. Bezeichnen müsste man größere Mengen. Mit welchen größeren Mengen könnten aber unsere Vorfahren – ihres Zeichens Jäger und Sammler – regelmäßig zu tun gehabt haben? So regelmäßig, dass sie sie dauerhaft bezeichnen mussten?!

Sie waren Nomaden; große Vorräte kannten sie nicht. Bleibt also übrig – die Zeit. Die Zeiträume müssen bezeichnet werden: wie viele Tage bis Vollmond, Sonnenwende und Tag- und Nachtgleiche, Jahreszeiten, Jahre… Gerade Nomaden, die ihr Leben buchstäblich durch Zeit und Raum führen, müssen mental Zeiträume ‘vorweg nehmen’ können, müssen wissen, ‘wie lange wir brauchen bis…’ – z. B. bis zur nächsten Wasserstelle. Denn solange sie keine Wanderkarten und keine Tachometer haben, können sie Wege nur als Zeit darstellen. (Noch im Mittelalter wurden Ackergrößen als ‘Tagewerke’ gemessen.)

Sagt nicht aber schon der gesunde Menschenverstand, dass eins und ein zwei sind? ‘Ursprünglich’, d. h. in unmittelbarer sinnlicher Anschauung, kommen Zahlen nur als Ordnungszahlen vor: als Nacheinander in einem ‘an sich’ ununterschiedenen Zeitverlauf: erstens, zweitens, drittens… zählen kann ich so noch nicht. Denn es könnte bedeuten: erstens ein Lufthauch, zweitens ein Elefant, drittens eine Untertasse. Um aus den Momenten im Zeitverlauf ein Werkzeug (”Denkzeug”) zum Zählen zu machen, muss ich von der Zeit selber absehen und auf die zu zählenden Sachen reflektieren.

Das Buch der Natur sei in der Sprache der Mathematik geschrieben, hatte Galileo verkündet. Das ist seither zum Gemeinplatz westlicher Bildung geworden. Descartes hatte die Welt in zwei Substanzen zerteilt, eine res extensa, die Materie, die sich durch ihre räumliche Ausdehnung zu erkennen gibt, und die res cogitans, den Geist, der außerhalb von Raum und Zeit ist. Doch eines ist ihnen gemeinsam: die mathematische Struktur, und an der erkennt man ihre gemeinsame Abkunft vom selben Schöpfergott. Spinoza tat die beiden Teile wieder zusammen, bei ihm ist es die eine, geistige Substanz, die sich selber ausdehnt, “deus sive natura”, und wie tut sie das? “More geometrico”, auf geometrische Weise! War bei Descartes Gott ein Mathematiker, so ist die Gottnatur bei Spinoza Mathematik. Isaac Newton, der erste Systematiker der modernen Physik, betitelte sein Hauptwerk ” Philosophiae naturalis principia mathematica”, die mathematischen Grundlagen der Naturphilosophie. Und Leibniz endlich, der die strenge Naturwissenschaft in Deutschland eingeführt hat, überlegte ernstlich, ob nicht Gott selber in mathematischen Formel dächte.

Die Herrschaft des Rationalismus war Herrschaft der Metaphysik. Die Metaphysik sei aus der abendländischen Wissenschaft inzwischen vertrieben? Nur die metaphysische Verpackung ist gefallen. Der Kern bleibt. Der Einfall, die Gesetze der Mathematik seien gleichzeitig die Gesetze der Vernunft und der Natur, bedarf keiner zusätzlichen Metaphysik. Er ist selber metaphysisch.

Die Mathematik ist nicht, wie unsere eigne Schullaufbahn vermuten macht, aus dem kleinen Einmaleins hervorgegangen. Zwar hatten die Babylonier ihr Interesse auf die Arithmetik konzentriert; aber sie dienten ihnen nur zur Astrologie. Mathematik entstand erst, als die Griechen Thales und Pythagoras die Zahlen in den Dienst der Geometrie, der Anschauung räumlicher Verhältnisse nahmen. Das Leitbild der Mathematik – die vollkommene Gestalt – ist ästhetisch. Ihre Verfahren sind Anschauung und Konstruktion. Auf etwelche sinnliche Erfahrung – über die man streiten könnte – ist sie nicht angewiesen. Sie begründet sich aus sich selbst, und nur so konnte sie zur Grundlage der allgemeinen wissenschaftlichen Methode werden.

Aber ist nicht gerade die Geometrie aus den Dingen der Welt abgeschaut?!

Plato kannte fünf vollkommene Körper: Kugel, Würfel, Pyramide; Zylinder, Konus.

Es sind die jeweiligen dreidimensionalen Kombinationen von Kreis, Quadrat und Dreieck. Drei Dimensionen sind ‘vollkommener’ als zwei, bzw. Körper sind vollkommener als Flächen.

Hat man eines von denen ‘von der Natur abgeschaut’? Mehr oder minder runde Formen kommen in ‘der Natur’ vor; Kugeln nicht. Kugel ‘entsteht’ als Idee des vervollkommneten ‘runden’ Körpers. Wobei Vollkommenheit eben keine logische, sondern eine anschauliche, eine ästhetische Qualität ist! Finden sich Würfel, Pyramiden, Zylinder usw. in der Natur vor? Es finden sich Formen, die wie fehlerhafte Annäherungen aussehen. Damit sie so aussehen können, müssen die reinen Formen dem inneren Auge aber schon gewärtig sein. Und das geht nur, wenn das innere Auge die Konstruktion aus Kreis, Quadrat und Dreieck schon vorgenommen hat! Das ist eine erhebliche Abstraktions- und Reflexionsleistung.

(Abstraktion und Reflexion sind nur zwei Sichtweisen auf denselben Denkakt: Absehen auf das jeweils Wichtige ist zugleich Absehen von dem jeweils Unerheblichen.)

Denn zuvor mussten vor dem inneren Auge die Flächen selber konstruiert werden! Allein den vollkommenen Kreis kann man in der Außenwelt sehen – am wolkenlosen Himmel.

Es ist ja denkbar, dass der Anblick des einzig perfekten Kreises – der Sonnenscheibe – und ihrer imperfekten Parodie, des Mondes – den Anlass zur Idee anschaulicher Vollkommenheit gegeben hat; aber eine erfahrungsmäßige Abstraktion aus dem Anblick vieler perfekten Kreise war es nicht: weil es nur diesen einen gibt; und eine Reihe imperfekter Karikaturen – die werdenden und vergehenden Ringe auf dem Wasser usw… Nachgemacht werden kann dieser eine perfekte Kreis aber nicht auf ‘anschaulichem’ Weg; er muss konstruiert werden aus Punkt und Radius: wieder eine Abstraktionsleistung.

Die andern beiden Grundformen finden sich nicht in perfekter Gestalt in den Natur vor. Sie müssen – vielleicht in anschaulicher Analogie zur Sonnenscheibe – erdacht werden, um bemerken zu können, dass sich in der Natur… unvollkommene Annäherungen vorfinden.

Und erst nach all dem können die fünf perfekten Körper erdacht werden; und kann man sich einbilden, diese Idealentwürfe lägen ihren unvollständigen natürlichen Nachbildungen “in Wahrheit” zu Grunde; in einer verborgenen Wahrheit selbstverständlich.

Die Arithmetik hat ältere Wurzeln, die bis zu den Babyloniern zurückreichen. Ist nun die Zahl ein “Naturverhältnis”? Beruht sie nicht darauf, dass die Dinge ‘im Raum’ eine Grenze haben und man sie neben einander stellen und also zählen kann? Das sieht nur so aus. Tatsächlich zählen wir die Dinge nicht neben-, sondern nach einander! Und das geschieht in der Zeit.

Paläoanthropologen haben aus frühester Vorzeit Stäbchen geborgen, die in regelmäßigen Abständen mit Kerben versehen sind. Sie interpretieren sie als Zählstäbe, die Vorläufer der Zahlensysteme; nämlich so, dass ihre Hersteller den Daumennagel auf die erste Kerbe gehalten haben: “zuerst…”; auf die zweiter Kerbe: “dann…”; dritte Kerbe: “und danach…”. Da wird das zeitliche Nacheinander der Zahlen archäologisch sinnfällig!

Und wem die erwähnten Zählstäbe der Paläontologen als Indiz zu dürftig scheinen, der kann es ja mit einem Gedankenexperiment versuchen.

Was immer Zahlen sonst auch noch sein mögen, eins sind sie ganz bestimmt: Zeichen. Was muss man bezeichnen? Etwas, das man nicht stets vor Augen hat und doch ‘behalten’ will. Denn auf alles andere kann man mit dem Finger zeigen. Kleine Mengen hat man stets vor Augen: 3 Äpfel, 4 Beine usw. Bezeichnen müsste man größere Mengen. Mit welchen größeren Mengen könnten aber unsere Vorfahren – ihres Zeichens Jäger und Sammler – regelmäßig zu tun gehabt haben? So regelmäßig, dass sie sie dauerhaft bezeichnen mussten?!

Sie waren Nomaden; große Vorräte kannten sie nicht. Bleibt also übrig – die Zeit. Die Zeiträume müssen bezeichnet werden: wie viele Tage bis Vollmond, Sonnenwende und Tag- und Nachtgleiche, Jahreszeiten, Jahre… Gerade Nomaden, die ihr Leben buchstäblich durch Zeit und Raum führen, müssen mental Zeiträume ‘vorweg nehmen’ können, müssen wissen, ‘wie lange wir brauchen bis…’ – z. B. bis zur nächsten Wasserstelle. Denn solange sie keine Wanderkarten und keine Tachometer haben, können sie Wege nur als Zeit darstellen. (Noch im Mittelalter wurden Ackergrößen als ‘Tagewerke’ gemessen.)

Sagt nicht aber schon der gesunde Menschenverstand, dass eins und ein zwei sind? ‘Ursprünglich’, d. h. in unmittelbarer sinnlicher Anschauung, kommen Zahlen nur als Ordnungszahlen vor: als Nacheinander in einem ‘an sich’ ununterschiedenen Zeitverlauf: erstens, zweitens, drittens… zählen kann ich so noch nicht. Denn es könnte bedeuten: erstens ein Lufthauch, zweitens ein Elefant, drittens eine Untertasse. Um aus den Momenten im Zeitverlauf ein Werkzeug (”Denkzeug”) zum Zählen zu machen, muss ich von der Zeit selber absehen und auf die zu zählenden Sachen reflektieren.

Vorab:

Warum, wozu sind sie ‘zu’ zählen? Es braucht zunächst einmal eine

Absicht; zum Beispiel die Absicht, Sachen zu verteilen. Ich verteile

Sachen, die ‘in einer gewissen Hinsicht’ gleich sind, auf so

und so viele Posten, die ihrerseits in gewisser Hinsicht gleich sind;

zum Beispiel Essbares an Hungrige. Ich muss aus der Mannigfaltigkeit der

Sachen dasjenige heraus suchen, das sich unter der Bedeutung des

Essbaren zusammenfassen lässt. Danach muss ich auf diejenigen achten,

die mir als hungrig bekannt sind. Erst dann kann ich aus den Ordnungszahlen erstens, zweitens, drittens… die Zahlen 1, 2, 3… abstrahieren.

Und erst, nachdem all diese Denkleistungen vollbracht wurden, kann von “Erfahrung” geredet werden. Erfahrung ist nicht das bloße Registrieren von Erlebensdaten, sondern ihre sinnvolle Unterscheidung und Anordnung. Die Absicht geht voraus. Ohne vorgängige Absicht keine vorfindliche Bedeutung.

Und erst, nachdem all diese Denkleistungen vollbracht wurden, kann von “Erfahrung” geredet werden. Erfahrung ist nicht das bloße Registrieren von Erlebensdaten, sondern ihre sinnvolle Unterscheidung und Anordnung. Die Absicht geht voraus. Ohne vorgängige Absicht keine vorfindliche Bedeutung.

VI: Ist die Welt logisch aufgebaut?

Wenn aber die Mathematik Menschenwerk ist – wie konnte sie sich dann nur so blendend in den Naturwissenschaften bewähren? Vielleicht doch, weil sie (’zufällig’) zugleich den inneren Bauplan der Natur wiedergibt?!

Nun ja: Worin besteht ‘Naturwissenschaft’? Darin, dass der Forscher sich bemüht, die tatsächlichen Vorgänge in der Außenwelt in einem abstrakten Modell nach-zu-konstruieren! Und dann ist es kein Wunder, dass er die Konstruktions- anleitungen, die er vorher ins Modell hinein-konstruiert hat, hinterher auch wieder heraus-”findet”!

Der modische Ausdruck “Konstruktivismus” stammt übrigens aus der sogenannten “Erlanger Schule” der Mathematik, die in den 50er Jahren um Paul Lorenzen herum genau diese These in die Mathematik hineingetragen hat: dass es sich nämlich um eine konstruktive Disziplin handelt.

Die Kernfrage der Naturwissenschaft lautet: Steckt die ‘gesetzmäßige’ Ordnung der Welt in der Welt selber oder ‘bloß’ in unsern Köpfen? Die Naturwissenschaft hält diese Frage für “metaphysisch” und reicht sie dankend an die Philosophie weiter. Die hat sich aber längst unter die Fuchtel der Naturwissenschaft gestellt und hält sie ebenfalls für metaphysisch.

Das ist sie zwar auch, aber nicht nur. Die Frage, ob Vernunft etwas ist, das wir “vernehmen”, wenn wir aufmerksam in die Natur lauschen – und so erfahren, was wir auf der Welt sollen; oder ob Vernunft unsre eigene Erfindung ist und aus ihr nur herausgeholt werden kann, was man vorher in sie hineinsteckt – die betrifft überdies jedermanns persönliche Lebensführung.

‘Logisch’ bedeutete bei den ganz alten Griechen lediglich ‘das auf den Logos Bezogene’. Damit war alles irgendwie Sinnhafte gemeint, warum denn nur gesetzte Begriffe und nicht auch unfassliche Bilder? Seit Aristoteles aber wird unter Logik die Kunst (techné) des richtigen Schlussfolgerns verstanden. Als formale Logik wurde sie von den mittelalterlichen Scholastikern systematisiert und gewissermaßen ‘vollendet’. Gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts wurde sie dann so formalisiert, dass sie gelegentlich wie ein Grenzfall des Mathematischen aussieht.

Die Kunst des Schließens ist aber nicht das Vermögen des Vorstellens. Um Einfälle zu haben, muss man nicht aus Prämissen Folgerungen ziehen, sondern… einen Einfall haben. Was er taugt, muss dann freilich beurteilt werden; vorausgesetzt, man hat schon einen Zweck, eine “Absicht”, für die er taugen soll. Dann braucht man die Logik als einen Kanon, nach dem geurteilt wird. Kann der Einfall nach den Regeln des Kanons nach-”vollzogen” werden, dann taugt der Einfall...

Die Frage “Ist die Welt logisch aufgebaut?” ist dieselbe Frage wie: “Ist Mathematik entdeckt oder erfunden?” Weil sich die Welt in einer ganz gewissen Hinsicht in pragmatisch erfundenen mathematischen Sätzen beschreiben lässt, kann der Eindruck entstehen, deren Folgerichtigkeit habe in der Welt schon selber drin gesteckt. Das ist das, was Kant den “dialektischen Schein” genannt hat. Es ist die Aufgabe philosophischer Kritik, diesen Schein zu zerstreuen.

Mathematik ist Konstruktionslehre. Sie beschreibt in ihrem Zeichensystem, zu welchen Konstrukten ich gelange, wenn ich im Reich der Zahlen (=idealiter: in der Zeit; “wie oft?”) diese und im (idealen) Raum (”wo lang?”) jene Operation anstelle.

Warum lässt sich die Mathematik “auf die Welt der Dinge anwenden”? Weil ich mir die Welt der Dinge so vorstellen kann, als ob ich sie selber konstruiert hätte; dann beschreibt die Mathematik in ihrem Zeichensystem, wie ich hätte verfahren müssen, um sie so zu konstruieren.

Mathematik ist das allgemeine operative Schema der möglichen Handlungen in Raum und Zeit. Logik ist das allgemeine Schema der möglichen Handlungen in der bloßen Vorstellung.

VII: Der Sinn und das Sein, oder: Die metaphysische Fußangel

Seit Galileo, Descartes und Newton ist der westliche Mensch überzeugt, mit der Mathematik den Schlüssel der Natur in den Händen zu halten. Mehr als das. Bei den Schwärmern wie den esoterischen Schmähern der Vernunft, die alle halb Jahrhunderte Konjunktur haben, gilt die Mathematik als deren ‘Paradigma’ und als Modell alles Logischen.

Und

tatsächlich haben Messen, Wägen, Zählen und Kalkül seither das Leben

der abendländischen Menschen erobert. War es der Geist der

mathematisierten Naturwissenschaft, der die westlichen Gesellschaften

durchdrungen hat, oder war es vielmehr das Vordringen von Geld- und

Berech- nungswesen in den Arbeitsalltag, das der mathematischen

Weltanschauung den Boden bereitet hat?

Und

tatsächlich haben Messen, Wägen, Zählen und Kalkül seither das Leben

der abendländischen Menschen erobert. War es der Geist der

mathematisierten Naturwissenschaft, der die westlichen Gesellschaften

durchdrungen hat, oder war es vielmehr das Vordringen von Geld- und

Berech- nungswesen in den Arbeitsalltag, das der mathematischen

Weltanschauung den Boden bereitet hat?

Das 17. und 18. Jahrhundert war das Zeitalter der großen metaphysischen Systeme. Die mathematische Weltsicht ist allen gemeinsam: Descartes-Malebranche, Spinoza, Leibniz-Wolff und – nicht zu vergessen – Thomas Hobbes. Der Bedarf an Metaphysik war akut. Die in blutigen Kriegen zerrissene Religion hatte aufgehört, den Menschen Gewissheit und Orientierung zu geben. Die brauchten sie aber so nötig wie nie. Wie die katholische Kirche war die ständische Gesellschaftsordnung in den Grundfesten erschüttert. Das Bürgertum schickte sich an, ihre Erbschaft anzutreten. Es suchte nach einer neuen, eigenen Weltanschauung, in der sie ihre Wege vorgezeichnet finden und ihre Taten gerechtfertigt finden konnte.

Der Zweck der Metaphysik ist nicht derjenige der Naturwissenschaft. Wenn sie nach dem Sein fragt, dann meint sie in Wahrheit dessen Sinn. Den trägt sie aber heimlich schon lange in ihrer Brust: Rechenhaftigkeit. Wenn es gelingt, das ureigne Wesen des ganzen großen Universums als ein Rechenexempel zu konstruieren; wenn es zugleich gelingt, daraus das Sosein eines jeden Einzelnen als Bestand-Teil eines (’autopoietischen’, würde man heute sagen) Systems herzuleiten – dann war es klar, dass der Sinn im Einzelnen nur der Sinn des großen Ganzen sein kann. ‘Rationalität’ muss der Sinn der Welt sein, damit sie der Sinn des Lebens sein kann.

Öffentlichkeit ist das Feld, auf dem die Metaphysik gegen die Religion antritt. An die Stelle der konfessionell reglementierten Universitäten treten Gelehrtengesellschaften, die mit dem gebildeten Bürgertum in engster Beziehung stehen, intellektuell und finanziell, und in der Druckerpresse verfügen sie gegen die Kanzeln über eine mächtige Waffe. And die Stelle der Autorität tritt das Argument.

Wenn die Metaphysik nach dem Sein fragt, meint sie in Wahrheit seinen Sinn – war das womöglich schon immer so? Damit hatte die Philosophie begonnen: der Frage nach dem “wahren Sein”. Stand hinter der theoretischen Frage ‘Was ist?’ schon damals die praktische Frage ‘Was soll ich tun’?

Tatsächlich

stammt die Idee eines Notwendigen nicht aus der Beobachtung der

Natur. Sie stammt aus der Erfahrung unseres Denkens: aus dem richtigen

Schlussfolgern. Aus zwei Voraussetzungen ist nur ein Schluss möglich,

nicht zwei oder drei. Und nur dieser! Das allein ist mit Notwendigkeit so.

Was immer wir in der Welt der Tatsachen beobachten mögen, können wir

per Analogie diesem logischen Modell der ‘hinreichenden Begründung’ nur

annähern. Dass in der Wirklichkeit ein Ereignis ‘mit Notwendigkeit’ aus

einem vorangegangenen Ereignis folgt, lässt sich nicht nur nicht

beobachten. Es lässt sich nicht einmal sagen, was wir uns darunter vorstellen sollen.

Tatsächlich

stammt die Idee eines Notwendigen nicht aus der Beobachtung der

Natur. Sie stammt aus der Erfahrung unseres Denkens: aus dem richtigen

Schlussfolgern. Aus zwei Voraussetzungen ist nur ein Schluss möglich,

nicht zwei oder drei. Und nur dieser! Das allein ist mit Notwendigkeit so.

Was immer wir in der Welt der Tatsachen beobachten mögen, können wir

per Analogie diesem logischen Modell der ‘hinreichenden Begründung’ nur

annähern. Dass in der Wirklichkeit ein Ereignis ‘mit Notwendigkeit’ aus

einem vorangegangenen Ereignis folgt, lässt sich nicht nur nicht

beobachten. Es lässt sich nicht einmal sagen, was wir uns darunter vorstellen sollen.

VIII: Kausalität, oder Der Mythos vom Allverursacher

IX. Aus der Nische in die Welt, oder: Warum die Menschen aufrecht gehen

Das ist eine Dimension, die sich der Mensch selbst verschafft hat – mit dem Kopf. Doch auch das Tier lebt nicht in einer Welt, die ‘der Fall ist’, sondern in Bedeutungen. Evolution ist Auslese und Anpassung. Im Laufe ihrer Geschichte hat jede Spezies ihre ökologische Nische gefunden und hat sie zu ihrer Umwelt eingerichtet. Jede tierische Umwelt bildet nach Jakob von Uexküll, dem Begründer des biologischen Umwelt-Begriffs, “eine in sich geschlossene Einheit, die in all ihren Teilen durch die Bedeutung für das Subjekt beherrscht wird. Alles und jedes, das in den Bann einer Umwelt gerät, wird umgestimmt und umgeformt, bis es zu einem brauchbaren Bedeutungsträger geworden ist – oder es wird völlig vernachlässigt.”

Was die Dinge seiner Umwelt dem Tier bedeuten, “versteht sich von selbst” – da muss es das Tier nicht auch noch verstehen. Die Gattung und ihre Umwelt sind gewissermaßen durch Vererbung miteinander verwandt. Dem Menschen werden die Bedeutungen der Dinge durch Symbole mitgeteilt, die ihm von andern Menschen überliefert wurden: Deren Bedeutungen muss er jedesmal wieder selber realisieren, nämlich verstehen.

XI: Der Sündenfall, oder: Arbeit ist der Sinn des Lebens

Am

Anfang stand der Sündenfall. Als sich nämlich der Mensch in der offenen

Welt, in die er jagend und sammelnd aufgebrochen war, festsetzte und

dort sicherheitshalber eine neue, künstliche Umweltnische einrichtete.

Das war die Erfindung des Ackerbaus vor

vielleicht zwölftausend Jahren im Tal des Jordan, es war die Erfindung

der Arbeit. Seither hat auch der Mensch ein Gefüge, in dem er

funktionieren, und ein Maß, dem er reifen, für das er sich ausbilden

muß.

Am

Anfang stand der Sündenfall. Als sich nämlich der Mensch in der offenen

Welt, in die er jagend und sammelnd aufgebrochen war, festsetzte und

dort sicherheitshalber eine neue, künstliche Umweltnische einrichtete.

Das war die Erfindung des Ackerbaus vor

vielleicht zwölftausend Jahren im Tal des Jordan, es war die Erfindung

der Arbeit. Seither hat auch der Mensch ein Gefüge, in dem er

funktionieren, und ein Maß, dem er reifen, für das er sich ausbilden

muß.

Das ist die Logik der Arbeitsteilung: die Reduktion der Qualitäten auf komplex zusammengesetzte Quantitäten; das Absehen von der Stoff- und das Hervorkehren der Formseite; die Auflösung einer jeden Substanz in ihr Herstellungsverfahren; die Reduktion der Sache auf die Mache. Wir reden von “Tat”sachen, und wenn wir ihre ‘qualitas’ meinen, sagen wir

“Beschaffen”heit. Etwas “begreifen” heißt daher: es auf seine “Ursache”

zurück führen.

‘qualitas’ meinen, sagen wir

“Beschaffen”heit. Etwas “begreifen” heißt daher: es auf seine “Ursache”

zurück führen.

XIII. Unsere Welt und die meine

Und dass ich vor diesem Horizont meine Welt konstruiere, liegt daran,

dass es meine Sinne sind, die mir ‘Daten’ gemeldet haben, und dass ich

sie zu einander fügen muss. Dass ich meine Welt konstruieren muss, liegt

an den Andern. Dass es diese Welt sein wird, liegt… an meinen

Sinnes-Daten, die dadurch, dass ich eine Welt aus ihnen baue, zu meinen überhaupt erst werden!

Und dass ich vor diesem Horizont meine Welt konstruiere, liegt daran,

dass es meine Sinne sind, die mir ‘Daten’ gemeldet haben, und dass ich

sie zu einander fügen muss. Dass ich meine Welt konstruieren muss, liegt

an den Andern. Dass es diese Welt sein wird, liegt… an meinen

Sinnes-Daten, die dadurch, dass ich eine Welt aus ihnen baue, zu meinen überhaupt erst werden!

XIV: Ein erster, letzter Grund oder: Der schöne Schein des Wahren

Ursprung und Angelpunkt des abendländischen Denkens war die Frage nach dem Wahren. In der Sinnenwelt ist alles Trug. Sie scheint mal so, mal so, je nach Standort. Alles, was wird, wird vergehen. Wahr ist, was währt, das ewige Sein; doch es liegt unterm Werden verhüllt. Nur dem Denken ist es kenntlich, „denn dasselbe ist Denken und Sein“, sagt Parmenides. Die Frage nach dem wahren Sein ist die Frage, wonach sich mein Leben in der Mannigfaltigkeit trügerischer Erscheinungen richten soll.

Man erkennt es beim Vergleich mit Heraklit, gegen den Parmenides angetreten war: Nicht zweimal könne man in einen Fluss steigen; der Fluss sei ein anderer geworden und der Mensch auch. Hinter dem Werden ist Nichts, wahr ist der Schein: Das möchte man einen heroischen Nihilismus nennen; ein aristokratisches Leben auf eigne Faust, das sich nicht jeder leisten kann. Die Vermutung, daß der Sinn der Welt zwar verborgen, aber jedenfalls in ihr liegt, macht dagegen auch kleinen Leuten Mut. Nicht anders konnte die Arbeitsgesellschaft siegen, nicht anders konnte Europa die Welt erobern.

Dass der menschliche Geist “notwendig etwas Absolutes außer sich setzen muss und dennoch von der andern Seite anerkennen muss, dass dasselbe für ihn da sei,

ist derjenige Zirkel, den er ins Unendliche erweitern, aus welchem er

aber nicht heraustreten kann. Es ist nur da, inwiefern man es nicht hat,

und entflieht, sobald man es auffassen will”, schrieb Johann Gottlieb

Fichte. Es “kann nur eine Idee sein; ein bloßer Gedanke in uns, von

welchem gar nicht vorgegeben wird, dass ihm in der wirklichen Welt außer

uns etwas entspreche. Ideen können unmittelbar nicht gedacht werden.

Sie sind Aufgaben eines Denkens, und nur, inwiefern wenigstens die

Aufgabe begriffen werden kann, kommen sie in unserm Bewusstsein vor.“

Eine Aufgabe nannten die Griechen ein Problem. Aber dieses Problem ist

so gestellt, dass es schlechterdings nicht lösbar ist: Die Freiheit soll

sich ihren Bestimmungsgrund außer sich suchen! Es ist ein Paradox.

Dass der menschliche Geist “notwendig etwas Absolutes außer sich setzen muss und dennoch von der andern Seite anerkennen muss, dass dasselbe für ihn da sei,

ist derjenige Zirkel, den er ins Unendliche erweitern, aus welchem er

aber nicht heraustreten kann. Es ist nur da, inwiefern man es nicht hat,

und entflieht, sobald man es auffassen will”, schrieb Johann Gottlieb

Fichte. Es “kann nur eine Idee sein; ein bloßer Gedanke in uns, von

welchem gar nicht vorgegeben wird, dass ihm in der wirklichen Welt außer

uns etwas entspreche. Ideen können unmittelbar nicht gedacht werden.

Sie sind Aufgaben eines Denkens, und nur, inwiefern wenigstens die

Aufgabe begriffen werden kann, kommen sie in unserm Bewusstsein vor.“

Eine Aufgabe nannten die Griechen ein Problem. Aber dieses Problem ist

so gestellt, dass es schlechterdings nicht lösbar ist: Die Freiheit soll

sich ihren Bestimmungsgrund außer sich suchen! Es ist ein Paradox.

Das ist nicht bloß eine Idee. Das ist eine ästhetische Idee. Es ist, recht besehen, die ästhetische Idee schlechthin, die in alle tatsächlich vorkommenden Bestimmungen nach Ort und Zeit vorgängig hineingreift, die all die Qualitäten vereint, die ich an den Dingen “wertnehme”, bevor ich sie wahrnehme, und von der ich erst durch eine besondere Anstrengung des reflektierenden Verstandes wieder abstrahieren kann.

Es “ist” nicht so. Aber so muss ich es mir vorstellen, wenn ich mir überhaupt Etwas vorstellen will. Das Wissen kann seinen eignen Grund nicht erkennen. Es muss ihn sich ein-bilden. Der höchste Akt der Vernunft sei ein ästhetischer, hieß es im ‘Ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus’. Ob er wirklich stattgefunden hat, ist nicht entscheidend. Es scheint uns so, als ob er stattgefunden hätte. Er ist so wahr wie ein Mythos sein kann. Will sagen, er muss sich bewähren.

Bewähren in Sonderheit in meinem täglichen Tun und Lassen – als Sittlichkeit. “Die Ethik ist transzendental“, schrieb Ludwig Wittgenstein, um gleich hinzu zu fügen: “Ethik und Ästhetik sind eins.” Und es sei klar, dass sie sich als solche “nicht aussprechen” lassen.

<

In den Wörtern unserer Welt lassen sie sich nicht aussprechen. Denn sie gehören zu meiner Welt. Den andern kann ich sie allenfalls zeigen – in den Bildern der Kunst. In Wörtern lässt sich das Problem immer nur so formulieren: Der Sinn des Lebens ist, dass du nach ihm fragst. Eben ein heroischer Nihilismus oder, wenn man will, “Artisten-Metaphysik”. Auf jeden Fall ist es eine romantische Anschauung der Welt, und eine fröhliche.

XV. Wozu noch philosophieren?

Muss man wollen?

abwärts

Seit Galileo, Descartes und Newton ist der westliche Mensch überzeugt, mit der Mathematik den Schlüssel der Natur in den Händen zu halten. Mehr als das. Bei den Schwärmern wie den esoterischen Schmähern der Vernunft, die alle halb Jahrhunderte Konjunktur haben, gilt die Mathematik als deren ‘Paradigma’ und als Modell alles Logischen.

Und

tatsächlich haben Messen, Wägen, Zählen und Kalkül seither das Leben

der abendländischen Menschen erobert. War es der Geist der

mathematisierten Naturwissenschaft, der die westlichen Gesellschaften

durchdrungen hat, oder war es vielmehr das Vordringen von Geld- und

Berech- nungswesen in den Arbeitsalltag, das der mathematischen

Weltanschauung den Boden bereitet hat?

Und

tatsächlich haben Messen, Wägen, Zählen und Kalkül seither das Leben

der abendländischen Menschen erobert. War es der Geist der

mathematisierten Naturwissenschaft, der die westlichen Gesellschaften

durchdrungen hat, oder war es vielmehr das Vordringen von Geld- und

Berech- nungswesen in den Arbeitsalltag, das der mathematischen

Weltanschauung den Boden bereitet hat?Das 17. und 18. Jahrhundert war das Zeitalter der großen metaphysischen Systeme. Die mathematische Weltsicht ist allen gemeinsam: Descartes-Malebranche, Spinoza, Leibniz-Wolff und – nicht zu vergessen – Thomas Hobbes. Der Bedarf an Metaphysik war akut. Die in blutigen Kriegen zerrissene Religion hatte aufgehört, den Menschen Gewissheit und Orientierung zu geben. Die brauchten sie aber so nötig wie nie. Wie die katholische Kirche war die ständische Gesellschaftsordnung in den Grundfesten erschüttert. Das Bürgertum schickte sich an, ihre Erbschaft anzutreten. Es suchte nach einer neuen, eigenen Weltanschauung, in der sie ihre Wege vorgezeichnet finden und ihre Taten gerechtfertigt finden konnte.

Der Zweck der Metaphysik ist nicht derjenige der Naturwissenschaft. Wenn sie nach dem Sein fragt, dann meint sie in Wahrheit dessen Sinn. Den trägt sie aber heimlich schon lange in ihrer Brust: Rechenhaftigkeit. Wenn es gelingt, das ureigne Wesen des ganzen großen Universums als ein Rechenexempel zu konstruieren; wenn es zugleich gelingt, daraus das Sosein eines jeden Einzelnen als Bestand-Teil eines (’autopoietischen’, würde man heute sagen) Systems herzuleiten – dann war es klar, dass der Sinn im Einzelnen nur der Sinn des großen Ganzen sein kann. ‘Rationalität’ muss der Sinn der Welt sein, damit sie der Sinn des Lebens sein kann.

Öffentlichkeit ist das Feld, auf dem die Metaphysik gegen die Religion antritt. An die Stelle der konfessionell reglementierten Universitäten treten Gelehrtengesellschaften, die mit dem gebildeten Bürgertum in engster Beziehung stehen, intellektuell und finanziell, und in der Druckerpresse verfügen sie gegen die Kanzeln über eine mächtige Waffe. And die Stelle der Autorität tritt das Argument.

Wenn die Metaphysik nach dem Sein fragt, meint sie in Wahrheit seinen Sinn – war das womöglich schon immer so? Damit hatte die Philosophie begonnen: der Frage nach dem “wahren Sein”. Stand hinter der theoretischen Frage ‘Was ist?’ schon damals die praktische Frage ‘Was soll ich tun’?

Die

Philosophie im engeren Sinne beginnt mit dem Gegensatz von Heraklit und

Parmenides, dem Gegensatz von ewigem Werden und ewigem Sein; einer am

östlichen, der andre am westlichen Rand der hellenischen Welt. Mit ihnen

beginnt der Anfang vom Ende des mythischen Zeitalters.

Ein Beinahe-noch-Zeitgenosse war Sophokles in Athen, dem Zentrum. Er überführte die Antigone aus dem Mythos in die Tragödie. Dort ist sie nicht mehr bloßes Opfer ihres Schicksals, sondern wählt zwischen Altem und Neuem Gesetz ihren Weg selber. Sie schwankt nicht wie Hamlet hin und her, so modern ist sie nicht. Ihre Wahl steht von Anbeginn fest. Aber modern ist: Es ist nicht die Zuflüsterung dieser oder jener Gottheit, sondern sie ist es selber, die gewählt hat.

Sophokles schrieb für die Öffentlichkeit des perikleischen Athen – in der Blüte der attischen Demokratie, die angewiesen war auf den eigen-sinnigen polites; den Bürger, der für seine Wahl mit allem einstand, das er hatte. Ohne ihn hätte Athen den Pelepponesichen Krieg nicht überlebt. In der Tragödie wird der Übergang vom Mythos zur Vernunft sinnfälliger als in der Philosophie selbst. Die griechische Polis trug deutliche Züge einer bürgerlichen Gesellschaft.

Ein Beinahe-noch-Zeitgenosse war Sophokles in Athen, dem Zentrum. Er überführte die Antigone aus dem Mythos in die Tragödie. Dort ist sie nicht mehr bloßes Opfer ihres Schicksals, sondern wählt zwischen Altem und Neuem Gesetz ihren Weg selber. Sie schwankt nicht wie Hamlet hin und her, so modern ist sie nicht. Ihre Wahl steht von Anbeginn fest. Aber modern ist: Es ist nicht die Zuflüsterung dieser oder jener Gottheit, sondern sie ist es selber, die gewählt hat.

Sophokles schrieb für die Öffentlichkeit des perikleischen Athen – in der Blüte der attischen Demokratie, die angewiesen war auf den eigen-sinnigen polites; den Bürger, der für seine Wahl mit allem einstand, das er hatte. Ohne ihn hätte Athen den Pelepponesichen Krieg nicht überlebt. In der Tragödie wird der Übergang vom Mythos zur Vernunft sinnfälliger als in der Philosophie selbst. Die griechische Polis trug deutliche Züge einer bürgerlichen Gesellschaft.

Dann

kamen das Römische Reich, die Völkerwanderung, der Verfall städtischer

Kultur und die Neugeburt Europas im Zeichen der Feudalität. Nicht die

Vernunft trat an die Stelle des Mythos, sondern die katholische Kirche.

Sie war so doppelsinnig wie das finstere, bunte, turbulente Mittelalter.

Zum einen war sie Dogma, aber zum andern lehrte sie, das Leben als eine

Pilgerfahrt aufzufassen, auf der man scheitern kann. Sie lehrte die

Menschen, auf ihr Gewissen zu achten – mehr, als es die antike Tragödie

vermocht hätte; und nur auf ihr Gewissen, wenn man es streng nahm. Der Mensch, der im Mythos ein Spielball der Götter war, wurde im christlichen Glauben zum verantwortlichen Subjekt, das sein Leben führen muss.

Und als ihm die Pfaffen als Wegweiser suspekt wurden, musste ‘die Natur’ herhalten. Die Natur durchherrscht vom Logos, der Mensch ein Teil der Natur, seine Vernunft ihr ureigenes Gesetz – das ist der Sinn der Metaphysik. Ratio – reason, raison – heißt Rechnung. Dieser ‘Sinn des Lebens’, des bürgerlichen Erwerbslebens, war im Voraus längst “gefunden”, die Philosophie musste ihn nur noch absegnen.

Die Gleichsetzung von Sinn und Sein gehört zu den naiven Selbstverständlichkeiten unseres Denkens. Sie liegt vor aller Reflexion, aller Überlegung, aller… Vernunft. Sie entstammt der kindlichen Annahme, dass das, was da ist, da sein muss; dass das, was in der Wirklichkeit geschieht, mit Notwendigkeit geschieht. Sich gegen das Notwendige stellen ist sinnlos.

Sinn ‘gibt es’ nicht an und für sich. Es muss immer einer da sein, für den irgendwas Sinn hat oder nicht. Und was kann das heißen: es hat für ihn Sinn? Es heißt, dass irgendeine Entscheidung, die er zu treffen hat, davon abhängt. Worüber kann ich entscheiden? Über das, was ich bin? Nein, über das, was ich tue. Für mich hat all das Sinn, was ich bei meinen Handlungsentscheidungen bedenken muss. Die Frage nach dem Sinn geht von den lebenden Subjekten aus. Bevor wir sie den Dingen stellen, müssen wir sie uns selber stellen. ‘Ich bin ein Teil der Natur und unterliege ihrem Gesetz’ ist eine Antwort, bevor die Frage gestellt wurde. Sie könnte falsch sein.

Die Gleichsetzung von Sein und Sinn ist dasselbe wie die Gleichsetzung von Logik und Naturgeschehen. Ihr gemeinsames Drittes ist die “Notwendigkeit”.

Und als ihm die Pfaffen als Wegweiser suspekt wurden, musste ‘die Natur’ herhalten. Die Natur durchherrscht vom Logos, der Mensch ein Teil der Natur, seine Vernunft ihr ureigenes Gesetz – das ist der Sinn der Metaphysik. Ratio – reason, raison – heißt Rechnung. Dieser ‘Sinn des Lebens’, des bürgerlichen Erwerbslebens, war im Voraus längst “gefunden”, die Philosophie musste ihn nur noch absegnen.

Die Gleichsetzung von Sinn und Sein gehört zu den naiven Selbstverständlichkeiten unseres Denkens. Sie liegt vor aller Reflexion, aller Überlegung, aller… Vernunft. Sie entstammt der kindlichen Annahme, dass das, was da ist, da sein muss; dass das, was in der Wirklichkeit geschieht, mit Notwendigkeit geschieht. Sich gegen das Notwendige stellen ist sinnlos.

Sinn ‘gibt es’ nicht an und für sich. Es muss immer einer da sein, für den irgendwas Sinn hat oder nicht. Und was kann das heißen: es hat für ihn Sinn? Es heißt, dass irgendeine Entscheidung, die er zu treffen hat, davon abhängt. Worüber kann ich entscheiden? Über das, was ich bin? Nein, über das, was ich tue. Für mich hat all das Sinn, was ich bei meinen Handlungsentscheidungen bedenken muss. Die Frage nach dem Sinn geht von den lebenden Subjekten aus. Bevor wir sie den Dingen stellen, müssen wir sie uns selber stellen. ‘Ich bin ein Teil der Natur und unterliege ihrem Gesetz’ ist eine Antwort, bevor die Frage gestellt wurde. Sie könnte falsch sein.

Die Gleichsetzung von Sein und Sinn ist dasselbe wie die Gleichsetzung von Logik und Naturgeschehen. Ihr gemeinsames Drittes ist die “Notwendigkeit”.

Tatsächlich

stammt die Idee eines Notwendigen nicht aus der Beobachtung der

Natur. Sie stammt aus der Erfahrung unseres Denkens: aus dem richtigen

Schlussfolgern. Aus zwei Voraussetzungen ist nur ein Schluss möglich,

nicht zwei oder drei. Und nur dieser! Das allein ist mit Notwendigkeit so.

Was immer wir in der Welt der Tatsachen beobachten mögen, können wir

per Analogie diesem logischen Modell der ‘hinreichenden Begründung’ nur

annähern. Dass in der Wirklichkeit ein Ereignis ‘mit Notwendigkeit’ aus

einem vorangegangenen Ereignis folgt, lässt sich nicht nur nicht

beobachten. Es lässt sich nicht einmal sagen, was wir uns darunter vorstellen sollen.

Tatsächlich

stammt die Idee eines Notwendigen nicht aus der Beobachtung der

Natur. Sie stammt aus der Erfahrung unseres Denkens: aus dem richtigen

Schlussfolgern. Aus zwei Voraussetzungen ist nur ein Schluss möglich,

nicht zwei oder drei. Und nur dieser! Das allein ist mit Notwendigkeit so.

Was immer wir in der Welt der Tatsachen beobachten mögen, können wir

per Analogie diesem logischen Modell der ‘hinreichenden Begründung’ nur

annähern. Dass in der Wirklichkeit ein Ereignis ‘mit Notwendigkeit’ aus

einem vorangegangenen Ereignis folgt, lässt sich nicht nur nicht

beobachten. Es lässt sich nicht einmal sagen, was wir uns darunter vorstellen sollen.VIII: Kausalität, oder Der Mythos vom Allverursacher

Die

Logisierung, nämlich Mathematisierung der Welt durch Descartes und

Newton im 17. Jahrhundert gilt als der Sieg der Vernunft über den

Mythos. Wissenschaftlich und rational ist seither nur jene

Weltbetrachtung, die alles Sicht- wie alles Denkbare unter die Kategorie

von Ursache und Wirkung fasst. Dabei ist das selber ein Mythos, wenn

auch einer von höherer Ordnung. Die alten Mythen erzählten – anders als

die Wissenschaft, die in allgemeinen Sätzen spricht – immer von

besonderen Ereignissen, die sinnbildlich auf Mehr deuten. Dieser moderne

Metamythos handelt aber von Allem und Jedem.

Spinoza hat ihn zum mechanischen Universalsystem ausgetüftelt: Der Erste Verursacher – deus sive natura – konstruiert sich ordine geometrico zur Welt. Da hat die Kausalität keine Lücke – Determiniertheit aller Orten. Die Willensfreiheit war auch für ihn das große Skandalon. “Die Menschen täuschen sich darin, dass sie glauben, sie seien frei. Diese Meinung besteht bloß darin, dass sie sich ihrer Handlungen bewusst sind, die Ursachen aber, wovon sie bestimmt werden, nicht kennen. Das also ist die Idee ihrer Freiheit, das sie keine Ursache ihrer Handlungen kennen. Denn wenn sie sagen, die menschlichen Handlungen hängen vom Willen ab, so sind das Worte, von welchen sie keine Idee haben. Was der Wille ist und wie er den Körper bewegt, wissen sie ja alle nicht, und diejenigen, die etwas anderes vorgeben und einen Sitz und Aufenthalt der Seele erdichten, erregen damit nur Lachen und Verdruss.” (Substanziell mehr haben die Hirnphysiologen unserer Tage in dieser Sache auch nicht vorgebracht.)

Wenn ich mich einmal entschlossen habe, den Fluss des wirklichen Geschehens in eine zeitliche Folge von Zuständen aufzulösen, und ferner entschlossen bin, das Nacheinander der Zustände als ein Machen aufzufassen, dann werde ich, was Wunder, allenthalben Ursachen und deren Folgen antreffen. Aber aus welchem Rechtsgrund durfte ich so verfahren? “Wir wissen mit mehr Deutlichkeit, dass unser Wille frei ist, als dass alles, was geschieht, eine Ursache haben müsse”, sagt Lichtenberg; könne man also nicht das Argument umkehren und sagen: Unsre Begriffe von Ursache und Wirkung “müssen sehr unrichtig sein”, weil unser Wille sonst nicht frei sein könnte?

Sein älterer Zeitgenosse David Hume hatte die Idee der Kausalität bereits zwar nicht für unrichtig, aber doch für rational unhaltbar erklärt. Die Vorstellung, dass das, was post hoc – nach-jetzt – geschieht, propter hoc geschähe: wegen-jetzt, sei eine bloße Gewohnheit der alltäglichen Anschauung ohne jeden vernünftigen Grund. Noch kein Mensch hat sich bei dem Satz, dass Etwas ist, “weil” etwas Anderes vorher war, je wirklich etwas denken können – es sei denn, er hat sich einen Macher hinzugedacht.

Als Descartes und Newton seinerzeit die moderne, wissenschaftliche Weltanschauung begründeten, haben sie das nicht verhohlen: In ihrer mathematisierten ‚Natur’ wurde die Kausalität durch “wirkende Kräfte” gewährleistet, die der Schöpfer ihr eingepflanzt hatte; mechanische Kräfte: Druck und Stoß. Als etwa Newton ins Weltall die “Anziehungskraft” einführte, fehlte ihm im leeren Raum ein Medium, durch welches sie ‚übertragen’ werden konnte; also wurde gleich der ‚Äther’ mit hinzu erfunden! Im folgenden Jahrhundert obsiegten dann die Empiriker. Wirkende Kräfte waren experimentell nicht nachzuweisen. Auf den Sensualisten Locke folgte der Skeptiker Hume.

Alles hat seine Zeit, seit den Revolutionen der Thermodynamik ist Newtons Physik überholt, und in Einsteins Universum ist an wirkende Kräfte schon gar nicht mehr zu denken. Wer heute in der Wissenschaft die Kausalität nicht heuristisch-regulativ, sondern als Begründung verwenden will, muss sich seinen Macher klammheimlich hinzudenken. Wer etwas anderes vorgibt, erregt… Lachen und Verdruss.

Denn natürlich ist der Satz, dass nichts ohne zureichende Ursache geschieht, viel älter als Newton und alle Wissenschaft. “Ich bemerke etwas und suche nach einem Grund dafür, das heißt ursprünglich: Ich suche nach einer Absicht darin und vor allem nach einem, der Absicht hat, nach einem Subjekt, einem Täter: alles Geschehen ein Tun – ehemals sah man in allem Geschehen Absichten, dies ist unsere älteste Gewohnheit. Die Frage ‚warum?’ ist immer die Frage nach der Causa finalis, nach einem ‚Wozu?’ Was uns die Festigkeit des Glaubens an Kausalität gibt, ist nicht unsere Gewohnheit des Hintereinander von Vorgängen, sondern unsere Unfähigkeit, ein Geschehen anders interpretieren zu können als ein Geschehen aus Absichten. Es ist der Glaube, dass alles Geschehen ein Tun sei, dass alles Tun einen Täter voraussetzt”, sagt Nietzsche.

Und Georg von Wright pflichtet bei, “dass die Unterscheidung zwischen Ursache- und Wirkungs-Faktoren auf die Unterscheidung zwischen Dingen, die getan werden, und Dingen, die durch eine Handlung herbeigeführt werden, zurückgeht. Eine Relation zwischen Ereignissen als kausal ansehen heißt, sie unter dem Aspekt einer (möglichen) Handlung ansehen”.

Das führt uns zu folgender Schwindel erregenden Konsequenz: “Der populäre Glaube an Ursache und Wirkung ist auf die Voraussetzung gebaut, dass der freie Wille Ursache sei von jeder Wirkung. Erst daher haben wir das Gefühl der Kausalität.” Allerdings ist es nicht der freie Wille von dir und mir, sondern der freie Wille des Welturhebers.

Wenn alles seine Ursache hat, dann muss am Anfang der Kette eine Erste Ursache stehen. Mit der Kausalität glaubten die Menschen, den Urheber bei der Arbeit belauscht zu haben: Die Natur hat einen “Plan”. Nichts tut sie ohne Bedacht. Und vergeudet nichts! Die Kausalität ist eine säkulare Theologie. Sie gehört zum Bild von der Natur als einem Haushälter. Sie ist die Apotheose der bürgerlichen Gesellschaft.

Spinoza hat ihn zum mechanischen Universalsystem ausgetüftelt: Der Erste Verursacher – deus sive natura – konstruiert sich ordine geometrico zur Welt. Da hat die Kausalität keine Lücke – Determiniertheit aller Orten. Die Willensfreiheit war auch für ihn das große Skandalon. “Die Menschen täuschen sich darin, dass sie glauben, sie seien frei. Diese Meinung besteht bloß darin, dass sie sich ihrer Handlungen bewusst sind, die Ursachen aber, wovon sie bestimmt werden, nicht kennen. Das also ist die Idee ihrer Freiheit, das sie keine Ursache ihrer Handlungen kennen. Denn wenn sie sagen, die menschlichen Handlungen hängen vom Willen ab, so sind das Worte, von welchen sie keine Idee haben. Was der Wille ist und wie er den Körper bewegt, wissen sie ja alle nicht, und diejenigen, die etwas anderes vorgeben und einen Sitz und Aufenthalt der Seele erdichten, erregen damit nur Lachen und Verdruss.” (Substanziell mehr haben die Hirnphysiologen unserer Tage in dieser Sache auch nicht vorgebracht.)

Wenn ich mich einmal entschlossen habe, den Fluss des wirklichen Geschehens in eine zeitliche Folge von Zuständen aufzulösen, und ferner entschlossen bin, das Nacheinander der Zustände als ein Machen aufzufassen, dann werde ich, was Wunder, allenthalben Ursachen und deren Folgen antreffen. Aber aus welchem Rechtsgrund durfte ich so verfahren? “Wir wissen mit mehr Deutlichkeit, dass unser Wille frei ist, als dass alles, was geschieht, eine Ursache haben müsse”, sagt Lichtenberg; könne man also nicht das Argument umkehren und sagen: Unsre Begriffe von Ursache und Wirkung “müssen sehr unrichtig sein”, weil unser Wille sonst nicht frei sein könnte?

Sein älterer Zeitgenosse David Hume hatte die Idee der Kausalität bereits zwar nicht für unrichtig, aber doch für rational unhaltbar erklärt. Die Vorstellung, dass das, was post hoc – nach-jetzt – geschieht, propter hoc geschähe: wegen-jetzt, sei eine bloße Gewohnheit der alltäglichen Anschauung ohne jeden vernünftigen Grund. Noch kein Mensch hat sich bei dem Satz, dass Etwas ist, “weil” etwas Anderes vorher war, je wirklich etwas denken können – es sei denn, er hat sich einen Macher hinzugedacht.

Als Descartes und Newton seinerzeit die moderne, wissenschaftliche Weltanschauung begründeten, haben sie das nicht verhohlen: In ihrer mathematisierten ‚Natur’ wurde die Kausalität durch “wirkende Kräfte” gewährleistet, die der Schöpfer ihr eingepflanzt hatte; mechanische Kräfte: Druck und Stoß. Als etwa Newton ins Weltall die “Anziehungskraft” einführte, fehlte ihm im leeren Raum ein Medium, durch welches sie ‚übertragen’ werden konnte; also wurde gleich der ‚Äther’ mit hinzu erfunden! Im folgenden Jahrhundert obsiegten dann die Empiriker. Wirkende Kräfte waren experimentell nicht nachzuweisen. Auf den Sensualisten Locke folgte der Skeptiker Hume.

Alles hat seine Zeit, seit den Revolutionen der Thermodynamik ist Newtons Physik überholt, und in Einsteins Universum ist an wirkende Kräfte schon gar nicht mehr zu denken. Wer heute in der Wissenschaft die Kausalität nicht heuristisch-regulativ, sondern als Begründung verwenden will, muss sich seinen Macher klammheimlich hinzudenken. Wer etwas anderes vorgibt, erregt… Lachen und Verdruss.

Denn natürlich ist der Satz, dass nichts ohne zureichende Ursache geschieht, viel älter als Newton und alle Wissenschaft. “Ich bemerke etwas und suche nach einem Grund dafür, das heißt ursprünglich: Ich suche nach einer Absicht darin und vor allem nach einem, der Absicht hat, nach einem Subjekt, einem Täter: alles Geschehen ein Tun – ehemals sah man in allem Geschehen Absichten, dies ist unsere älteste Gewohnheit. Die Frage ‚warum?’ ist immer die Frage nach der Causa finalis, nach einem ‚Wozu?’ Was uns die Festigkeit des Glaubens an Kausalität gibt, ist nicht unsere Gewohnheit des Hintereinander von Vorgängen, sondern unsere Unfähigkeit, ein Geschehen anders interpretieren zu können als ein Geschehen aus Absichten. Es ist der Glaube, dass alles Geschehen ein Tun sei, dass alles Tun einen Täter voraussetzt”, sagt Nietzsche.

Und Georg von Wright pflichtet bei, “dass die Unterscheidung zwischen Ursache- und Wirkungs-Faktoren auf die Unterscheidung zwischen Dingen, die getan werden, und Dingen, die durch eine Handlung herbeigeführt werden, zurückgeht. Eine Relation zwischen Ereignissen als kausal ansehen heißt, sie unter dem Aspekt einer (möglichen) Handlung ansehen”.

Das führt uns zu folgender Schwindel erregenden Konsequenz: “Der populäre Glaube an Ursache und Wirkung ist auf die Voraussetzung gebaut, dass der freie Wille Ursache sei von jeder Wirkung. Erst daher haben wir das Gefühl der Kausalität.” Allerdings ist es nicht der freie Wille von dir und mir, sondern der freie Wille des Welturhebers.

Wenn alles seine Ursache hat, dann muss am Anfang der Kette eine Erste Ursache stehen. Mit der Kausalität glaubten die Menschen, den Urheber bei der Arbeit belauscht zu haben: Die Natur hat einen “Plan”. Nichts tut sie ohne Bedacht. Und vergeudet nichts! Die Kausalität ist eine säkulare Theologie. Sie gehört zum Bild von der Natur als einem Haushälter. Sie ist die Apotheose der bürgerlichen Gesellschaft.

IX. Aus der Nische in die Welt, oder: Warum die Menschen aufrecht gehen

Leben

ist für die Wissenschaft gleich Stoffwechsel plus Fortpflanzung.

Allein, der Mensch kann sich unter allen Kreaturen nicht damit begnügen.

Weil er nicht mehr in einer geschlossenen Umwelt zu Hause ist, die ihm

seine Bestimmung vorgibt, sondern in einer offenen Welt, wo er sein

Leben führen muss – und das ist ein Problem. Nur weil er es hat, sagt er

“ich”. Es ist die Conditio humana selbst und liegt offenbar jenseits

der Naturwissenschaft.

Die Welt ist nicht ‚alles, was der Fall ist’. Sie ist ein Tableau von Bedeutungen, die von den Generationen, die vor uns waren, festgehalten und zu einem “Symbolnetz” (Ernst Cassirer) geknüpft wurden. Darum nehmen wir gar keine ‘Dinge’ wahr, sondern immer nur ‘das, was sie bedeuten’. Die Abstraktion davon: die Frage nach dem Ding, wie es ‘an sich ist’, gehört nicht zum natürlichen Bewusstsein, sondern schon zur Wissenschaft. Die Welt ist gattungsgeschichtlich definiert als der Raum, in den ich fragend blicke: ob sie mir einen Anhalts- punkt gibt für meine Lebensführung? Ich rechne vorab auf eine Bedeutung, und daher treffe ich meistens eine an.

Die Welt ist nicht ‚alles, was der Fall ist’. Sie ist ein Tableau von Bedeutungen, die von den Generationen, die vor uns waren, festgehalten und zu einem “Symbolnetz” (Ernst Cassirer) geknüpft wurden. Darum nehmen wir gar keine ‘Dinge’ wahr, sondern immer nur ‘das, was sie bedeuten’. Die Abstraktion davon: die Frage nach dem Ding, wie es ‘an sich ist’, gehört nicht zum natürlichen Bewusstsein, sondern schon zur Wissenschaft. Die Welt ist gattungsgeschichtlich definiert als der Raum, in den ich fragend blicke: ob sie mir einen Anhalts- punkt gibt für meine Lebensführung? Ich rechne vorab auf eine Bedeutung, und daher treffe ich meistens eine an.

Das ist eine Dimension, die sich der Mensch selbst verschafft hat – mit dem Kopf. Doch auch das Tier lebt nicht in einer Welt, die ‘der Fall ist’, sondern in Bedeutungen. Evolution ist Auslese und Anpassung. Im Laufe ihrer Geschichte hat jede Spezies ihre ökologische Nische gefunden und hat sie zu ihrer Umwelt eingerichtet. Jede tierische Umwelt bildet nach Jakob von Uexküll, dem Begründer des biologischen Umwelt-Begriffs, “eine in sich geschlossene Einheit, die in all ihren Teilen durch die Bedeutung für das Subjekt beherrscht wird. Alles und jedes, das in den Bann einer Umwelt gerät, wird umgestimmt und umgeformt, bis es zu einem brauchbaren Bedeutungsträger geworden ist – oder es wird völlig vernachlässigt.”

Was die Dinge seiner Umwelt dem Tier bedeuten, “versteht sich von selbst” – da muss es das Tier nicht auch noch verstehen. Die Gattung und ihre Umwelt sind gewissermaßen durch Vererbung miteinander verwandt. Dem Menschen werden die Bedeutungen der Dinge durch Symbole mitgeteilt, die ihm von andern Menschen überliefert wurden: Deren Bedeutungen muss er jedesmal wieder selber realisieren, nämlich verstehen.

Die

Bedeutungen tierischer Umwelten haben freilich einen gemeinsamen

Nenner: Sie sind Funktionen der Erhaltung – der Individuen wie der Art.

Was keinen Erhaltungswert hat, kommt in ihnen, wenn es auch ‘da’ ist,

buchstäblich nicht vor. Der Mensch hat vor Jahrmillionen seine Urwaldnische

verlassen und ist aus der ererbten Umwelt in eine fremde Welt

aufgebrochen. Deren Bedeu- tungen waren nicht ererbt; er mußte sie

selber heraus-, d. h. hineinfinden: Ihm kann alles bedeutsam werden. Und

die Bedeutung ist, seit er einmal dem Überfluß begegnet war, nicht mehr